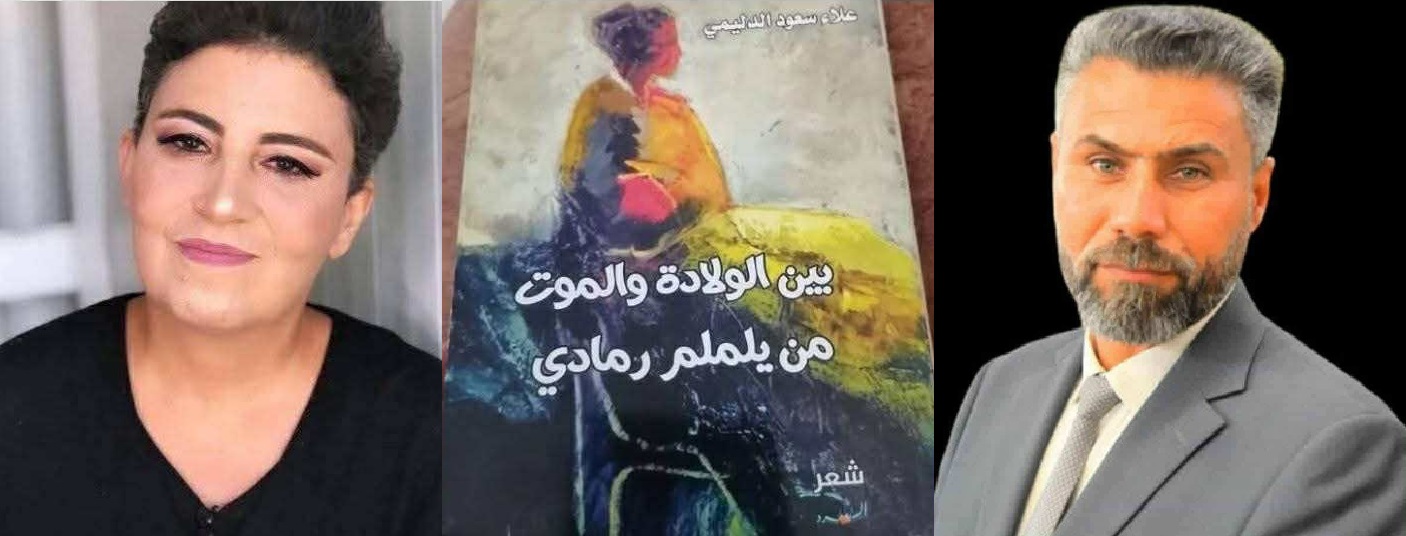

قراءة نقدية ” بين الولادة والموت – من يلملم رمادي ” للكاتب علاء سعود الدليمي ، بقلم : رانية مرجية

المقدمة: الشعر كنجاة من الفناء

في عالمٍ تتكاثر فيه الأصوات وتضيع فيه المعاني،

يأتي صوت علاء الدليمي من عمق الرماد لا من خارجه.

ديوانه «بين الولادة والموت – من يلملم رمادي»

ليس نصًّا شعريًّا فحسب، بل وثيقة روحٍ تبحث عن خلاصها عبر اللغة.

منذ العنوان، يُعلن الشاعر منطقه الوجودي:

أن الحياة ليست سوى عبور بين نقيضين،

وأن الشعر هو اللغة الوحيدة القادرة على إعادة التوازن بين الولادة والموت،

بين الحضور والغياب، بين الله والإنسان، بين الأم والعدم.

إنها تجربة كتابةٍ وجودية، تتجاوز الرثاء إلى الفلسفة،

وتتجاوز القصيدة إلى الاعتراف الكونيّ.

أولًا: العنوان بوصفه مفتاح الميتافيزيقا الشعرية

العبارة “بين الولادة والموت” ليست مجرد توصيف لحركة الزمن، بل بيان شعري في فلسفة الوجود.

إنها المسافة التي يملؤها الإنسان بالصراخ والسكوت، بالحبّ والخسارة، بالعطر والتراب.

أما “من يلملم رمادي” فهي صيحة داخل هذا التيه:

من الذي يرمم بقايا الذات بعد الاحتراق؟

من يعيد للإنسان معناه بعد أن تفتّتت الرموز؟

الرماد في عنوان الديوان ليس أثر الاحتراق فقط،

بل هو الوجود وقد تبدّل حاله؛

هو ما تبقى من الإنسان بعد أن مرّ في نيران التجربة.

بهذا، يصوغ الدليمي فلسفة دائرية:

الولادة = احتراق أول

الموت = احتراق ثانٍ

الشعر = رماد بينهما يولّد النور من جديد.

ثانيًا: الأمّ بوصفها الذاكرة الأولى والجرح الأبدي

كلّ نصّ في الديوان يحمل ظلّ الأمّ، لا كصورة عاطفية، بل كـ بنية ميتافيزيقية تجمع بين الأصل والمصير.

فالأمّ ليست فقط من أنجبت، بل هي الوجود نفسه قبل أن يُسمّى.

وحين تغيب، لا يغيب كائن، بل يختفي المعنى ذاته.

في هذا السياق، تتحوّل الأمّ إلى رمزٍ لـ:

الذاكرة الأولى التي لا تُستعاد.

اللغة الأولى التي لا تُترجم.

الحبّ الأول الذي لا يتكرّر.

يكتب الشاعر من داخل هذا الغياب لا من حوله.

يُخاطبها وكأنها حضور غائب، وموت حيّ، وصوت في لحم الصمت.

فالأمّ في شعره ليست غيابًا مؤلمًا فقط، بل حضورًا كونيًا مطلقًا.

“كنتِ الفجرَ حين كان الليلُ وطني،

وكنتِ وطني حين صار الليلُ منفاي.”

هنا نلمح فلسفة التماهي:

الأمّ هي المكان، والمكان هو الزمن، والزمن هو الإنسان.

وهكذا يتماهى الكائن بالشكل حتى تذوب الحدود بينه وبين الوجود.

ثالثًا: الموت بوصفه عبورًا لا نهاية

في الديوان، لا يأتي الموت كحدث نهائيّ،

بل كفعلٍ مستمرّ، كـ تحوّلٍ لغويٍّ ووجوديٍّ متواصل.

يموت الشاعر في كلّ قصيدة كي يُولَد في أخرى.

يموت الصوت ليُبعث الصمت.

يموت الجسد لتبقى الكلمة.

هذه الرؤية تجعل الموت عند الدليمي تجلّيًا صوفيًا أكثر منه مأساة وجودية.

فهو يؤمن، كابن عربي والحلاج، أن في الفناء بقاءً،

وأن من يحترق في الحبّ لا يموت، بل “يُخلّد في الرماد”.

فيقول في أحد المقاطع:

“لم أعد أهاب الموت،

فكلُّ موتٍ عتبةُ حياةٍ أخرى.”

الموت إذًا ليس مفارقة، بل ضرورة تحوّل.

وهو في بنية القصيدة ليس نقيض الحياة،

بل حارسها ومعناها وسرّها.

رابعًا: الرماد… بين البصري والروحي

الرماد عند الدليمي هو جوهر التحوّل.

إنه البقايا التي تشهد على أن شيئًا ما كان هنا،

وأن هذا الشيء احترق، لكنه لم ينتهِ.

إنه شكلُ المادة حين تُجرَّد من الملموس،

وصوتُ الذاكرة حين تفقد جسدها.

الرماد في شعره يقف بين النور والعتمة، بين النهاية والبداية.

ولهذا فهو رمزُ الكينونة العربية الحديثة:

إنسانٌ يعيش في ما بعد الخراب، ويحاول أن يجد في الرماد جمالًا،

وفي الفقد معنى، وفي الاحتراق ولادةً جديدة.

خامسًا: اللغة الشعرية – بين الصفاء الصوفي والتكثيف الوجودي

لغة علاء الدليمي مزيجٌ من الهمس الصوفي والصرخة الوجودية.

هي لغةٌ لا تصف، بل تُفكّر؛ لا تحكي، بل تُناجي.

تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تُخفي تحتها عمقًا تأويليًا هائلًا.

تتحرك على ثلاثة مستويات:

اللفظ الحسيّ – ملموس وواقعيّ (الرماد، الجسد، التراب).

المجاز الرمزيّ – يتجاوز المحسوس إلى الغياب.

اللغة الصامتة – حيث تصبح المسافة بين الكلمات هي الشعر نفسه.

إيقاعه الداخلي ينبع من التنفّس، لا من الوزن؛

ومن التكرار الدلالي، لا من القافية.

كلّ نصّ عنده هو تأمّل صوتيّ في اللاصوت.

“حين يصمت الجسد، تبدأ اللغة.”

— بهذه الجملة يمكن تلخيص مشروعه الشعريّ كله.

سادسًا: التناصّ الثقافي والروحي

يتقاطع الديوان مع ميراثٍ متنوّع:

من المتصوّفة (الحلاج، ابن عربي) ورؤيتهم للفناء بوصفه ولادة روحية.

ومن الحداثيين (أدونيس، الماغوط، أنسي الحاج) الذين رأوا في اللغة بديلاً عن المعبد.

ومن الوجوديين (سارتر، كامو) في فكرة الإنسان المحكوم عليه بالبحث عن المعنى وسط العبث.

لكن الدليمي لا يُقلّد أحدًا؛ بل يخلق لغته الخاصة التي تجمع بين هذا كله،

لغة تجمع بين تجربة القلب وتجربة الفكر.

سابعًا: الصورة الشعرية – المرآة المكسورة

تتجلّى الصور عنده كوميضٍ لحظة اشتعال الذاكرة:

“رأيتُ أمي تمشي فوق الرماد،

وكان الرمادُ يضيء.”

الصورة هنا ليست تزيينًا بل انكشافًا:

الموت يضيء، والرماد يتكلّم، والغياب يصبح حضورًا.

إنها شعرية الانقلاب التي تجعل من كل مفردة احتمالًا فلسفيًا.

ثامنًا: الديوان كرحلة علاج روحي

من يقرأ هذا العمل يخرج بإحساسٍ أنه رحلة شفاء.

إنه يكتب ليستعيد اتّزانه بين الألم والمعنى.

فالكتابة هنا ليست ترفًا بل طقس خلاص.

ولذلك فإن الديوان يتّخذ شكل سفرٍ وجوديٍّ متدرّج:

من البكاء إلى التأمل،

من النداء إلى الصمت،

من الفقد إلى التصالح.

إنها تجربة الميلاد الثاني من رحم الفقد.

تاسعًا: الجمالية العامة – الشعر بوصفه معرفة

تتجاوز القصيدة عند الدليمي حدود الجماليات الشكلية إلى جماليات المعرفة.

إنه لا يكتب لتزيين الواقع، بل لفهمه.

كل بيت عنده سؤالٌ مفتوح على المعنى:

من نكون؟ ما الذي يبقى منا بعد أن نحترق؟

هل الشعر يستطيع أن يوقظ الرماد؟

وهكذا، يتحوّل الشعر من لغة الفن إلى أداة وعي كونيّ.

عاشرًا: علاء الدليمي – شاعر الفقد النوراني

علاء الدليمي ليس شاعر حزن، بل شاعر التوازن بين النور والرماد.

إنه من أولئك الشعراء الذين يكتبون ليُبقوا الذاكرة يقظة،

ويمنحون للألم شكله الجمالي،

فيجعلون القارئ يرى في الموت ما يشبه الحياة،

وفي الرماد ما يشبه الضوء.

الخاتمة:

“بين الولادة والموت – من يلملم رمادي”

ليس ديوانًا من الكلمات، بل دفتر نجاة إنسانية.

إنه تجربةُ شوقٍ تتقاطع فيها الأمّ والموت والله والذات والرماد.

إنه نصّ يذكّرنا بأن الشعر ليس ما يُقال، بل ما يُنقَذ من الاحتراق.

كتب علاء الدليمي ديوانه كما يُصلّي من لا يملك معبدًا،

بصمتٍ نقيّ، وبجمرٍ متّقد، وبإيمانٍ أن الرماد أيضًا

يمكن أن يزهر… إذا ما لُمس بالحبّ.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .