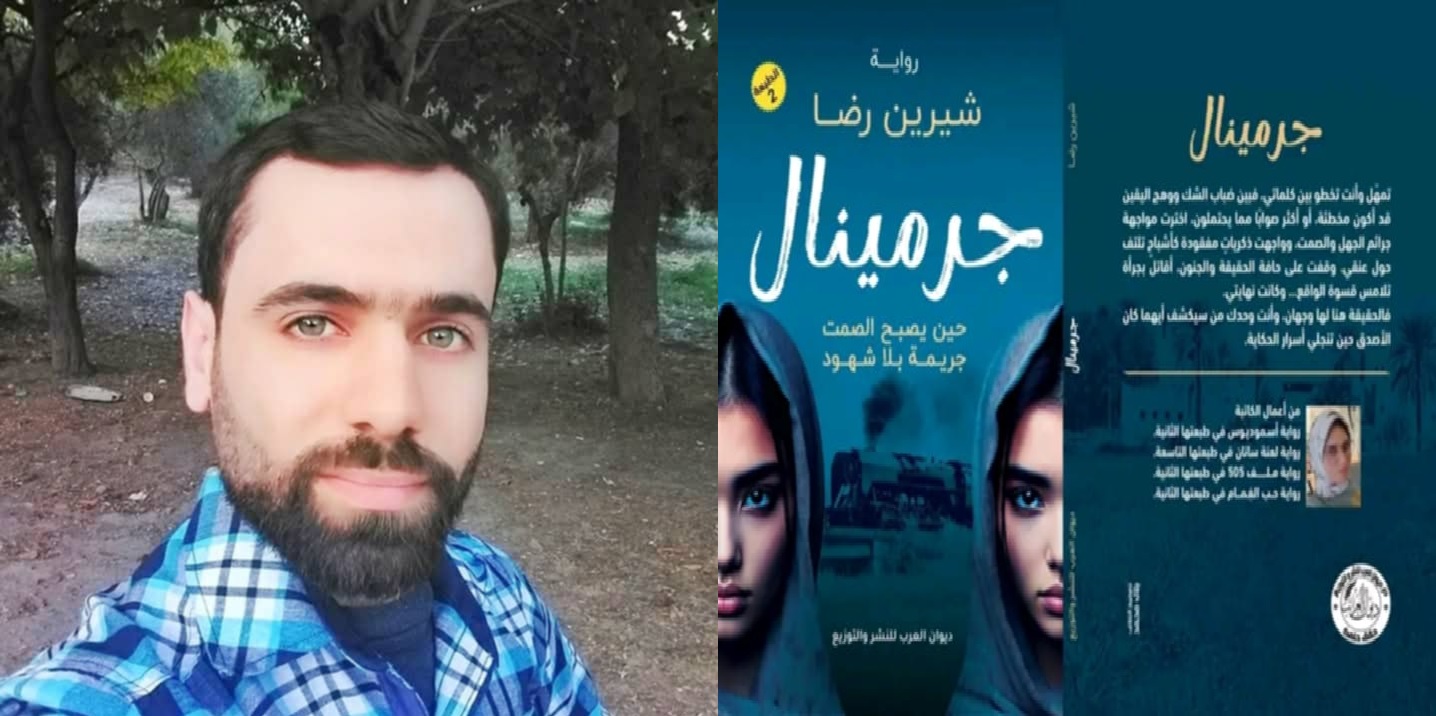

“سردية التّمرد والخرق الأنثوي لأسوار الصّمت” قراءة في رواية جرمينال للكاتبة شيرين رضا ، بقلم : مصطفى جميل شقرة

تمهيد:

“مرت لحظات ثقيلة، كأن الزمن توقف في فم لحظة صمت قاتل، قبل أن يفتح الباب ببطء، كما لو أن كل شيء في الكون كان ينتظر هذه اللحظة الحاسمة، رأت دليلة أمها جالسة على حافة الفراش، عيناها شاردتان في فضاء لا يمكن للعقل أن يطال أطرافه، وكأن كل شيء حولها قد اختفى، لم ترفع عينيها نحوها، ولا حتى نبضة قلبها اهتزت لتبدي بعض الاهتمام، كانت نظراتها عميقة وباردة، وكأنها تنظر إلى فجوة سحيقة بينهما، مليئة بالحزن والغياب.

الصمت كان أبلغ من أي كلمة، فاخترق الأجواء كأنه صدى الفراغ الذي انفصل بينهما”

جرمينال-شيرين رضا.

اخترتُ أن أبدأ حديثي عن رواية “جرمينال” الصادرة عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع-مصر وبواقع 148صفحة من القطع المتوسط من أحد المقاطع التي استوقفتني طويلاً، ليس لحداثته السردية أو لغرابة بنائه، بل لما يحمله من شحنة شعرية دقيقة، وعاطفة باردة عميقة، تنبض بصمتٍ موجِع. هذا المقطع – الذي قد يبدو للوهلة الأولى مشهداً عابراً – يتضمن فراغاً هائلاً، لا على مستوى البنية الدرامية فقط، بل على مستوى المعنى، وعمق المفارقة بين ما كان ينبغي أن يكون، وما آل إليه الحال.

يفصل هذا “الفراغ” بين أم وابنتها، كما يفصل بين الإنسان والكون. وفي لحظة سردية مفعمة بالإيحاء، تُستدعى عبارة “الكون” لتجعل من المسافة بين الأم وطفلتها فجوة كونية، تنفتح على أسئلة وجودية كبرى، وتُنبئ بتصدع العلاقة التي تُفترض أنها الأشد التصاقاً وتماسكاً في الوجود: العلاقة بين الأم وابنتها.

المقطع لا يكتفي بتوصيف علاقة عائلية مأزومة، بل يتجاوز ذلك ليحمل إسقاطاً رمزيّاً عميقاً، يمدّ العلاقة الأمومية إلى تخوم علاقة الإنسان بالأرض، بالمكان، بالوطن. فالأم هنا لم تعد فقط أمّاً بيولوجية، بل صارت رمزاً للوطن، والابنة صارت إنسان هذا الوطن، وريث الأرض. ومن هنا، تتخذ المفارقة منحى أكثر خطورة، إذ تشير إلى خلل جذري في العلاقة الأولى، الحتمية، بين الإنسان وجذوره، بين الكائن ومصدر انتمائه الأول.

في هذا المقطع، تندمج العاطفة بالرمز، والسرد بالفلسفة، لينتج نصّاً يُقارب في كثافته النصوص المكتنزة بالدلالات، التي لا تُقرأ قراءةً واحدة. فالمشهد يتعدى حدوده النصّية ليُطلّ على عوالم أوسع من مأساة فردية: إنه صورة تمثيلية لخلل بنيوي، أخلاقي، وربما سياسي في علاقة الإنسان بوطنه، حين يتشظى الانتماء، وتنهار الثقة، ويحلّ الفراغ محلّ الحميمية.

ثيمة الأمومة في هذا المقطع ليست عاطفية فقط، بل فلسفية، وجودية. إنها تُشكّل مع الطفلة ثنائية رمزية، تشي بانهيار التوازن الطبيعي، وانفلات الروابط الجوهرية التي يُفترض أن تقوم عليها المجتمعات. حين تُصاب علاقة كهذه بالعطب، فإن ما يلي ذلك ليس مجرد انهيار شخصي، بل إيذانٌ بانفجار داخلي، اجتماعي، ووطني.

هذا المشهد، إذاً، لا يمكن النظر إليه كمجرد قطعة من السرد، أو كفصل عابر ضمن بنية الرواية. بل هو لحظة مفصلية، تختزن بداخلها لبّ الرواية، ونواتها الشعورية، وتُشكّل شرارة الحدث الأكبر. هو مقطع يملك القدرة على تلخيص الرواية كلها، من خلال قوة التوتر فيه، ومن خلال إسقاطاته الرمزية التي تتعدى حدود الظاهر إلى ما هو أكثر تعقيداً وتراكباً.

تتحول هذه العلاقة المفككة في ما بعد إلى صراع محتدم، وتتحول الطفلة إلى ضحية لمؤامرات تشتغل في العتمة. وهنا يبلغ الألم ذروته، حيث لا سبيل للاستشفاء، ولا قدرة على الرجوع، لأن الجرح لم يعد مجرد خلل عاطفي، بل مأساة بنيوية، انفصال تام بين الإنسان وظله، بين الفرد وماضيه، بين الطفلة ومن كانت أماً لها.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المقطع، بما يحمله من إيحاءات، يُمثل كنزاً سردياً ولغوياً وفلسفياً، وهو مسؤولية القارئ الناقد أن يلتقطه، ويقرأ ما بين سطوره، لأنه ببساطة “القلب النابض” في الرواية، الشرارة التي أشعلت كل شيء، والعين التي تلمح جوهر الألم في أقصى تجلياته.

العنوان والغلاف:

حين نعود إلى الرواية، نبدأ أولاً من العنوان: “جرمينال”. العنوان بحدّ ذاته يلفت الانتباه، ويستوقف المتأمل. لا بد أن أشير هنا إلى أن “جرمينال” هو كذلك عنوان رواية شهيرة للكاتب الفرنسي إميل زولا، ورغم أنني لم أقرأ تلك الرواية ولم أتعرف على موضوعها بشكل مباشر، فإن تشابه الأسماء لا يعني بالضرورة تشابه الثيمات أو البناءات الدلالية، بل قد يكون مجرد تقاطع لغوي في لفظٍ أو صوتٍ له وقعه الخاص وجب التنويه.

العنوان هنا – في سياق الرواية العربية التي بين يدينا – لا يُفهم مباشرة من الظاهر، بل يُستكشف من خلال القراءة، من خلال الغوص في تفاصيل النصّ وتعرّجاته النفسية والرمزية. القارئ الذي يمنح الرواية ما تستحق من تأمل وانتباه سيكتشف، دون عناء، أن هذا العنوان ليس عشوائيًا ولا مجرد زخرفة لفظية؛ بل له دلالته العميقة المتصلة بجوهر النص.

“جرمينال” في معناها الأقرب تشير إلى البذرة، إلى الإنتاج، إلى التكوين الأولي الذي تنمو منه الأشياء. وهذه الدلالة تنسجم تمامًا مع الثيمة التي تطرحها الرواية؛ فالشخصية المحورية “دليلة”، والتي أُطلقت عليها تسمية “البذرة الملعونة” – كما سمّاها عمّها قاسم – تُجسّد هذه الفكرة المحورية. إنها البذرة التي خرجت عن السياق، التي حملت في طيّاتها انبعاثًا مختلفًا، متمرّدًا، وربما كارثيًا.

اختيار هذا العنوان – “جرمينال” – ليس فقط موفقًا، بل يمكن اعتباره عنوانًا ذكيًّا وعميقًا، يحمل من الجرس ما يلفت، ومن المعنى ما يُلزم القارئ بالتفكير. اللفظة ذاتها لها وقع خاص، وبالأخص حين تُعرب وتُتلفظ بالعربية: فيها خشونةٌ أنيقة، فيها وقارٌ لغويّ، وفيها نغمةٌ تلفت النظر وتثير الفضول.

أما الغلاف، فلننتقل إليه بتأنٍ.

الغلاف الأمامي للرواية يُعدّ عملًا فنيًا بامتياز، يجمع بين الرمزية البصرية والدقة في اختيار الألوان. الألوان المستخدمة – الأزرق الغامق المائل إلى الفستقي، مع لمسات ذهبية للكلمات – تشكل لوحة متناغمة وجذابة بصريًا. هذه الألوان لا تؤدي فقط وظيفة جمالية، بل تخلق أيضًا حالة شعورية تُمهد لدخول القارئ في أجواء الرواية.

صورة الفتاة – وهي “دليلة” – تظهر مقسومة إلى نصفين: نصف على اليمين، ونصف على اليسار. هذا الانشطار البصري يوازي تمامًا انشطار الشخصية داخليًا وخارجيًا، ويعبّر ببلاغة صامتة عن التمزق بين عالمين: عالم الصعيد الريف وعالم القاهرة المدينة، عالم القيود والتقاليد وعالم الانفتاح والتمرد.

القطار الذي يفصل بين النصفين ليس مجرد تفصيل بصري، بل هو عنصر سردي بالغ الأهمية. هو قطار الحياة، ومحطة العبور، وهو الوسيط الذي تنقلت عبره دليلة بين حياتين، بين هويتين، بين ذاتٍ سجينة وأخرى حالمة بالحرية. القطار هنا ليس فقط وسيلة انتقال مادي، بل رمزٌ للعبور النفسي، للانفصال، وللتحول العنيف الذي تمرّ به الشخصية.

الوجه الأول الذي يمثل دليلة الصعيد المكبلة بسلاسل العادات وقيود الأعراف وزنازين التقاليد والوجه الثاني من دليلة – دليلة القاهرية – يمثل مرحلة التمرد والثورة على الأعراف، على الإرث الاجتماعي القاسي، على تلك السلاسل التي كبّلتها في طفولتها وشبابها. ومن هنا يصبح القطار ليس فقط ناقلًا جغرافيًا، بل ناقلًا وجوديًا. إنه رحلة بحث عن الذات، عن الحرية، عن الحلم.

على الغلاف أيضًا، تبرز جملة: “حين يصبح الصمت جريمة بلا شهود”. هذه العبارة تُجسّد روح الرواية، وتشير إلى الجوهر العميق لحكايتها: أن الصمت – حين يُفرض قسرًا – يتحول إلى جريمة. صمت دليلة عن معاناتها، صمتها أمام مجتمع لا يرى، ولا يسمع، ولا يريد أن يفهم، هو جريمة بحقها وبحق الإنسان.

هذه الجملة ليست مجرد ترويسة غلاف، بل بمثابة “ثيمة فرعية” تلخص الكثير مما تحاول الرواية أن تقوله عبر شخوصها وأحداثها. إنها تلخص صراعًا طويلًا بين الحق والكتمان، بين التمرد والخضوع، بين أن تقول أو أن تُدفن في صمتك.

نأتي إلى الخلفية للغلاف، وهي بدورها لا تقل رمزيةً. تتضمن مقطعين: أحدهما تعريفي بالرواية، والآخر حول الكاتبة وأعمالها. في المنتصف، بخفة لا تطغى، تُوضع صورة باهتة لقرية صعيدية – كما يُعتقد – تحوي أشجار النخيل وبيوتًا بسيطة، تُمثّل الخلفية الجغرافية والثقافية التي انطلقت منها الرواية.

هذه الصورة تخدم فكرة الرواية بأكملها، إذ تبدأ القصة من الصعيد، ثم تنقلها عجلات القطار إلى القاهرة، قبل أن تعود في النهاية إلى حيث بدأت. هذا التكرار المكاني لا يعني الجمود، بل يُشير إلى اكتمال الدائرة، إلى العودة بعد التمرّد، إلى الجذر، ولكن بعينٍ جديدة، ونفسٍ أخرى.

إذاً، الغلاف – بعناصره البصرية واللفظية – لا يؤدي دور التزيين فقط، بل هو امتداد سردي للرواية. إنه يُمهد للدخول إلى العالم النصّي، ويختصر كثيرًا من دلالاته الكبرى، دون أن يُفصح عنها بشكل مباشر. هذه الحرفية في التصميم تُظهر حسًا عاليًا في التعامل مع النص، وتُثبت أن الغلاف، حين يُصمَّم بذكاء، قد يُغني عن صفحات من التفسير.

و يمكن القول دون مبالغة: عنوان الرواية “جرمينال”، وغلافها المزدحم بالإيحاءات، يُشكلان معًا مقدمة شعرية ووجودية لنصّ سردي يستحق التأمل. إنها رحلة في الداخل، قبل أن تكون رحلة في المكان، وصراع بين الأصالة والانعتاق، يُروى ببذرة – أو لعنة – اسمها دليلة.

الثيمة والمتن: جرمينال رواية المرأة المكبّلة… ونور التمرّد في عتمة الأعراف

بالانتقال إلى مضمون رواية “جرمينال”، وننظر إليها من زاويةٍ أوسع، فإننا لا نجد أنفسنا أمام حكاية فردية معزولة أو قصة فتاة فقط، بل أمام مرآة كاشفة لثيمة كبرى تتمحور حول المرأة العربية – وتحديدًا الشرقية – التي تعيش في أسر العادات والتقاليد، وتخوض معركة شرسة في محاولة لكسر هذه القيود، والوثوب خارج دائرة الانغلاق التي تحاصر أحلامها وتوأد طموحاتها في المهد.

الغلاف، كما أسلفنا، أشار ببلاغة بصرية إلى هذا التمزّق بين الذات المقموعة والذات الحُرّة، بين الأنثى التي كُبّلت بالعُرف والخوف، وتلك التي تمردت لتحيا بكرامة. الرواية تُسلّط الضوء على الأنثى المُهمّشة، في بقاعٍ من العالم العربي ما تزال تُعدّ “نقاطًا معتمة” – ليس لأن الظلام صفة جوهرية فيها، بل لأن فيها تشدّدًا خاصًّا، مرتبطًا بنسق ثقافي تقليدي يُعيد إنتاج ذاته باستمرار، رغم كل التحولات المحيطة.

ومع تطوّر الزمن، ومع كل ما يشهده العالم من انفتاح وتغيير، لا تزال تلك البقع الداكنة تُقاوم التغيير، بل تُكابد ارتجاجاته. وفي خضمّ هذه الحركة البطيئة والمُثقلة بالتناقضات، تنبت بعض الفتيات – كدليلة – اللواتي يُغامرن بمحاولة الخروج من جدران العُرف، وتحقيق ذواتهن. بعضهن ينجحن، وبعضهن يُسحقن. غير أن الأهم، أن وراء كل محاولة تمرّد، هناك حكاية تستحق أن تُروى، وهناك درس يُعيد طرح الأسئلة حول ما هو موروث، وما هو مُختلّ، وما يستحق أن يُعاد النظر فيه.

ما تقترحه “جرمينال” ليس محليًّا ضيقًا، بل نموذجًا رمزيًا يتجاوز حدود المكان؛ فهذه الرواية لا تروي فقط حكاية فتاة من الصعيد، بل تُحيل إلى واقعٍ واسع، يضمّ كل مجتمعٍ ما زال يمارس سلطته باسم الشرف والعرف والتقاليد، ضد المرأة تحديدًا، باعتبارها الحلقة الأضعف، والأكثر عرضة للطمس.

الرواية في جوهرها دعوة إلى النور، إلى التغيير، إلى انتشال الأنثى من العتمة. إنها تكتب عن النور الخافت في بقعٍ سوداء، عن بصيص الأمل الذي يُحاول أن يتسلل من بين الشقوق، رغم كثافة الظلال. هي، بهذا المعنى، أشبه بصرخة في وجه مجتمع لا يزال يُحارب الحرية حين تأتي من امرأة.

وهنا نستدعي – عن قصد لا عن مصادفة – قصة “بلد العميان”، حيث أصبح المبصر غريبًا، مهددًا، وعدوًّا يجب التخلص منه. في “جرمينال”، تلعب دليلة هذا الدور: هي النور الذي يُراد إطفاؤه، المصباح الذي يرعب الظلام. وكل من حولها – حتى الأقرباء، كوالدها وعمّها – يسهمون في وأدها حيّة، دون أن يقتلوها جسدًا. بل يمارسون القتل البطيء في حياتها اليومية، بسلطة القمع، بالتشهير، بالمراقبة، وبسلاح التقاليد المسلول دائمًا في وجه المختلف.

وهنا تتجلّى إحدى أقسى مفارقات الرواية: أن تُدفن امرأة وهي حيّة، لا في التراب، بل في صمتٍ مفروض، وفي حياةٍ لا تشبه الحياة. فتخوض ميتات متتالية، كلّما حاولت أن ترى، أو تقول، أو تحلم.

هذه هي “جرمينال” كفكرة عامة، كثيمة محورية: رواية عن المرأة الشرقية في وجه العُرف، عن النور في مواجهة الظلام، عن الصوت في مواجهة الصمت. رواية تُضيء على واقعٍ يُراد له أن يبقى في الظل، وتقول بصوتٍ عالٍ: ما دام هناك قمع، فهناك من سيحاول أن يتحرر، وما دام في القلب شرارة، فالنار قادرة على أن تُشعل طريقًا جديدًا.

ختاماً: حين تنقلب العادات إلى قيود، ويصير الحب تضحية

رواية”جرمينال” تنتمي إلى نمط السرد الذي لا يكتفي بأن يُروى، بل يُعاش، لا سيّما حين تصل إلى قفلتها التي جاءت مشحونة بالتوتر، غنية بالإيحاءات، ومفتوحة على تأويلات متعددة. إنها نهايةٌ تحمل من الإشارات والتساؤلات أكثر مما تحمل من الإجابات، وتُجبر القارئ على إعادة النظر في كل ما مرّ به من أحداث، وكأنه مدعوّ لإعادة القراءة من منظور مختلف.

الرواية، في بنيتها الكاملة، لا تسير على خطّ مألوف. هي تخرج عن السياق النمطي المعتاد، وتدخل منطقة “اللامألوف” باقتدار. تكشف، دون مباشرة أو افتعال، عن ثِقل العادات والتقاليد المترسّخة في عمق الوجدان العربي، وتُضيء – بلغة رمزية دقيقة – على ما تعانيه الفتاة الشرقية من صراعٍ بين ذاتها وما يُفرض عليها باسم “الواجب” أو “الشرف” أو “المصير”.

إنها، بكل وضوح، رسالة فتاة تبحث عن ذاتها، عن هويتها، عن صوتها في الحياة، قبل أن تُزجّ في ما يشبه مقبرة الزواج؛ لأن هذا الزواج، وفق تلك العادات الجامدة، لا يُعدّ ميثاقَ حبٍّ أو شراكة، بل نهاية لكل انطلاقة، ولكل أفق، ولكل تحليق محتمل. هو حدٌّ، لا بداية.

الرواية محمّلة بطبقات تأويلية ثرية، فيها مستويات متراكبة من الألم والرفض والتمرد. ومن بين هذه العتبات المؤلمة، تبدو “عتبة آدم” – كما يمكن أن نُسميها – هي الأشدّ إيلامًا. آدم الذي لم يكن مجرد عاشق، بل كان حبًا نقيًا، إنسانًا صدق في مشاعره حتى نهايته، ودفع ثمن هذا الصدق فادحًا، حين دفع حياته ثمناً لحبه.

لكن الرواية، رغم سوداويتها الموضعية، لا تخلو من ضوء. ففي النهاية، ينتصر الحب – لا بمعناه الرومانسي السطحي، بل بوصفه قيمة إنسانية تُقاوم الطمس. ويولد الوريث، الطفل المنتظَر، الذي يمنح الرواية نَفَسًا جديدًا، ويمنح السلالة استمراريتها، ويعيد إلى “فاروق” – الجد – بعضًا من امتداد الحلم.

إنه فاروق الابن/الحفيد، القادم ليحمل اسم العائلة وإرثها وثراءها، لكن ولادته ليست فقط بيولوجية، بل رمزية كذلك. هو ميلاد جديد، وربما وعد مستتر بأن الأجيال القادمة ستكون أكثر وعيًا، أكثر تحررًا، وأكثر جرأة على كسر القيود.

نجد أخيراً،”جرمينال” ليست مجرد رواية تحكي، بل رواية تُفكّر وتُحرّض وتُضيء. رواية تُدين القوالب الجاهزة، وتُصغي إلى أنين المكبوت، وتُعيد للمرأة صوتها المسلوب. رواية تتقاطع فيها الأقدار، وتتولد منها العواصف، قبل أن يأتي الحب – في لحظة فارقة – ليعيد ترتيب الفوضى، أو ليعد على الأقل بإمكانية ولادةٍ أخرى، من رماد المأساة.

مصطفى جميل شقرة / كاتب من سورية

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .