“ما راح أنسى”… شهادة رئيفة داود صليبا أبو منّه – كركر كما وثّقتها دينا سليم ، قراءة وتحليل ، بقلم : رانية مرجية

هناك شهادات شفوية لا يمكن التعامل معها كمجرد ذكريات شخصية، بل كوثائق حيّة تنبض بالتاريخ، وتعيد رسم مشهد النكبة بألوان الألم والحنين معًا. شهادة رئيفة داود صليبا أبو منّه – كركر، المولودة في اللد عام 1934، كما وردت في رواية الكاتبة دينا سليم، واحدة من هذه الشهادات التي تحفظ التفاصيل الصغيرة بقدر ما تحفظ المآسي الكبرى، وتعيد إلينا صورة مدينة كانت تنبض بالحياة قبل أن تُسلب بالخديعة.

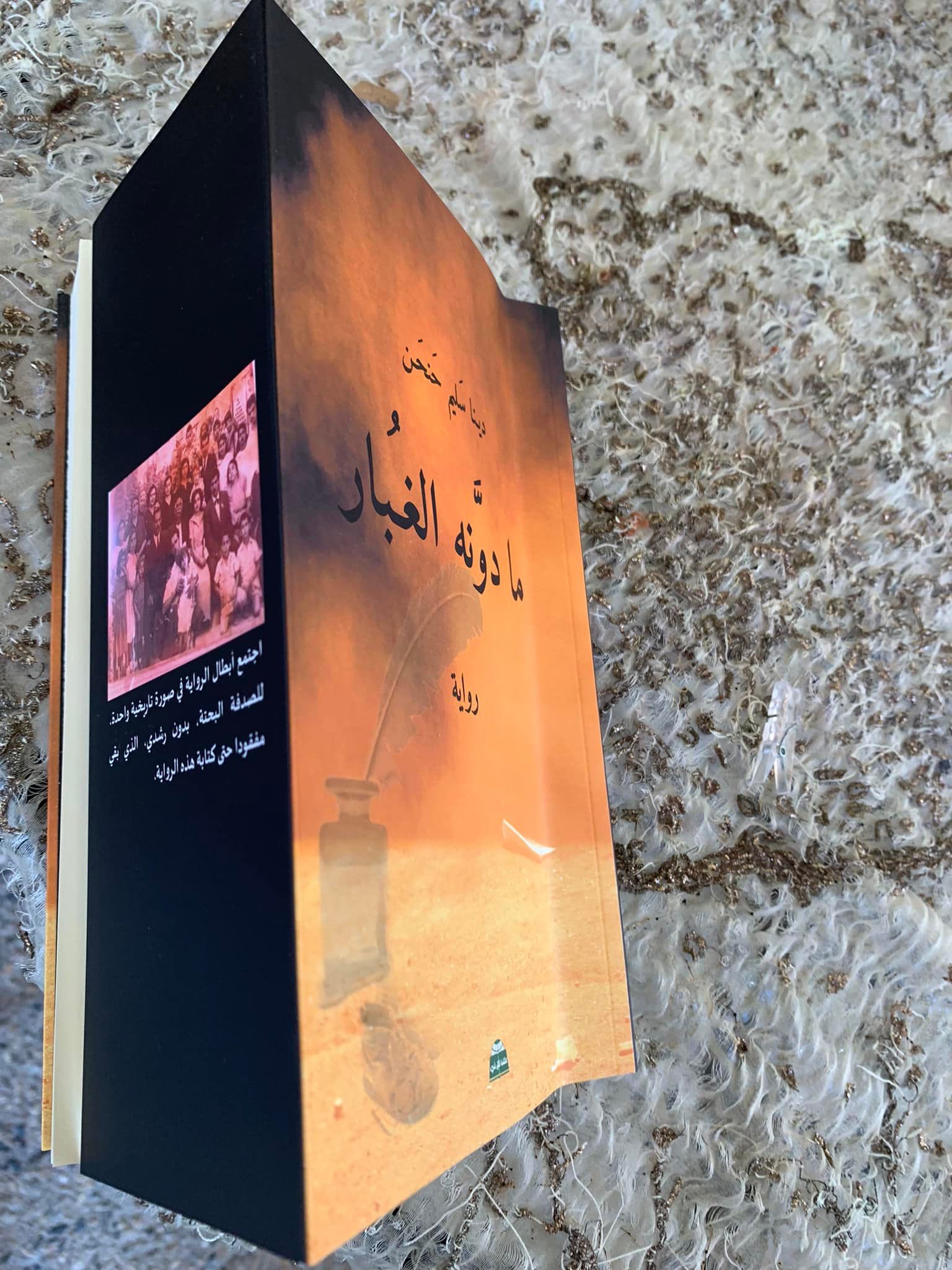

ما يميز عمل دينا سليم في هذا السياق هو أسلوبها التوثيقي الذي يجمع بين الدقة التاريخية والنَفَس الأدبي. فهي لا تكتفي بجمع الشهادات كأرقام أو وقائع جامدة، بل تمنحها حياة على الصفحة؛ تنقل صوت الشاهد بلغته القريبة من روحه، وتحافظ على إيقاع الحكاية كما تروى في المجالس، لتجعل القارئ شريكًا في السماع، لا مجرد متلقٍّ لمعلومات. في كتابتها، تتجاور الحوارات الحية مع التفاصيل المكانية والزمنية، فينتج نصّ يجمع بين الصدق العاطفي والصرامة التوثيقية.

منذ الجملة الأولى التي قالت فيها رئيفة: “ما راح أقدر أنسى ما دمت على قيد الحياة”، ندرك أننا أمام ذاكرة عصية على النسيان، ذاكرة لا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل تعيشها من جديد في كل استدعاء. هذا النوع من السرد، الذي يختلط فيه الصوت الشخصي بالصوت الجمعي، هو ما يمنح شهادتها قوتها؛ فهي لا تتحدث عن نفسها فقط، بل عن مدينة بأكملها، وعن جيل وجد نفسه فجأة داخل “كمّاشة” الاحتلال.

تصوّر رئيفة مشهد سقوط اللد كحدث فاصل، ليس فقط لأنه أتى على الأرواح والمنازل، بل لأنه كسَر الإيقاع الطبيعي للحياة. قبل النكبة، لم يكن اليهود يتواجدون في اللد إلا في حالات نادرة، مثل الطبيب “بنيت” الذي كان يغادر سريعًا بعد انتهاء عمله. ثم فجأة، و”بالزي الأردني الشعبي” وبالعربية، يدخلون المدينة في مشهد يجمع الخداع بالدهاء العسكري. هذا التفصيل – التنكر واللغة – يكشف عن البعد النفسي للحرب، حيث يُستهدف وعي الضحية قبل جسدها.

أحد أهم ما يميز هذه الشهادة هو حضور تفاصيل الحياة اليومية وسط الكارثة: الأم التي تعجن، الأخت التي تهرع من المشفى مذعورة، الأخ الذي يخاطر ليخبز الأرغفة ويوزعها على الموجودين في المشفى. هذه التفاصيل الصغيرة ليست هامشية، بل هي جوهر الحكاية؛ لأنها تُظهر مقاومة الحياة للموت، وإصرار الجائعين على اقتسام الخبز حتى في قلب الخوف.

وفي المقابل، هناك صور العنف الرمزي والجسدي: دقّ الأبواب مساءً “بشراسة” لإرهاب السكان، الرسائل غير المعلنة للرحيل، وأسر الشباب. تصف رئيفة كيف كان الخوف يشل التفكير: “خنقوا أفكارنا حتى لا نستهدي إلى فكرة تقودنا إلى الطريق الصحيحة”. هذه العبارة وحدها تكثّف استراتيجية الاحتلال في تلك اللحظة – ليس فقط التهجير المادي، بل شلّ القدرة على التخطيط والهروب.

قرار العائلة بالبقاء في المدينة، رغم الرعب، كان فعل بقاءٍ شجاع، ولو جاء بدافع غريزة الحذر. تشير رئيفة إلى أن من لحق بالنازحين قضى بعضهم على الطريق، بينما من بقي تحمّل الخوف لكنه نجا من الهلاك الفوري. هذه المفارقة تفتح بابًا للتأمل في قرارات البقاء والرحيل زمن الكارثة، وكيف أنها لم تكن دائمًا مسألة اختيار حر، بل رهانات على المجهول.

البعد الإنساني في الشهادة لا يقتصر على لحظة النكبة، بل يمتد إلى ما بعدها؛ فالبيت القديم في اللد ما زال قائمًا “أكلته الأعشاب الضارة” وعاث فيه الخراب، لكنه محروم من العودة إليه بحجة أنه لا يصلح للبناء. هنا يتجلى شكل آخر من الاحتلال: الاحتلال البيروقراطي البارد الذي يقتل المكان بالمنع والإهمال، فيتحول البيت من مأوى إلى شاهد صامت على الغياب.

أما على المستوى الاجتماعي، فتذكر رئيفة أعمامها، أحدهما استشهد في ثورة 1936، وآخر في يافا، لتربط بين النكبة وسلسلة أطول من النضال والمواجهات. شهادتها لا تنعزل عن تاريخ المقاومة الفلسطينية، بل تأتي كحلقة في سردية ممتدة من الانتفاضات المبكرة إلى التهجير الجماعي.

ولعل أجمل ما في هذه الشهادة هو البعد الشخصي الإنساني الذي يتخلل المأساة: حبها لزوجها فائق أبو منّه الذي شاركها ذاكرة النكبة، وكيف تحوّل الحديث عنها إلى طقس يومي بينهما. هنا، تصبح الذكرى المشتركة رابطًا أسريًا، كما لو أن إعادة الحكي هي طريقة لتضميد الجرح أو على الأقل لمنع اندثاره.

في النهاية، يمكن القول إن شهادة رئيفة داود صليبا أبو منّه – كركر، كما وثّقتها دينا سليم بأسلوبها التوثيقي الممزوج بالروح الأدبية، ليست مجرد فصل في كتاب التاريخ، بل نص إنساني، مكتوب بالروح قبل القلم. إنها ذاكرة شخصية تحولت إلى ذاكرة وطن، وحكاية بيت تحولت إلى حكاية مدينة، وصوت امرأة صار صدى لجيل كامل قال: “ما راح أنسى”.

- – نبذة عن الكاتبة: دينا سليم، روائية وكاتبة فلسطينية-أسترالية، عُرفت بقدرتها على المزج بين السرد الأدبي والتوثيق التاريخي، مع اهتمام خاص بالشهادات الشفوية التي تحفظ الذاكرة الفلسطينية من الاندثار، وتحوّلها إلى نصوص أدبية نابضة بالحياة.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .