الذاكرة كجوهر للوجود في رواية “أيام بعيدة جدًا” ، بقلم : وفاء داري

تُعتبر رواية “أيام بعيدة جدًا” للروائي المصري أحمد طايل الصادرة عن دار النشر سمير منصور للنشر والتوزيع في غزة عام 2025. عملًا يزاوج بين حنين الذاكرة ووجع الانتظار، وبين استعادة الماضي كقوة مؤسسة للهوية الفردية والجماعية. تتحرك الرواية في فضاء يتقاطع فيه الزمن الشخصي مع الزمن التاريخي، فتغدو الذاكرة ليست مجرد استرجاعٍ للماضي، بل فعل مقاومة ضد النسيان. من هذا المنطلق، يمكن قراءتها ضمن تيار الرواية التأملية المعاصرة التي تنفتح على الفلسفة والأسئلة الوجودية حول المعنى والزمن والهوية والفقد والانتظار. إنها رواية تُنصت إلى صوت الذاكرة بوصفه أعمق من الحدث، وأبقى من التاريخ، وتعيد عبر سردها البطيء والمتأمل رسم ملامح العلاقة بين الإنسان وزمنه، بين الغياب والحضور، وبين الحنين والكينونة.

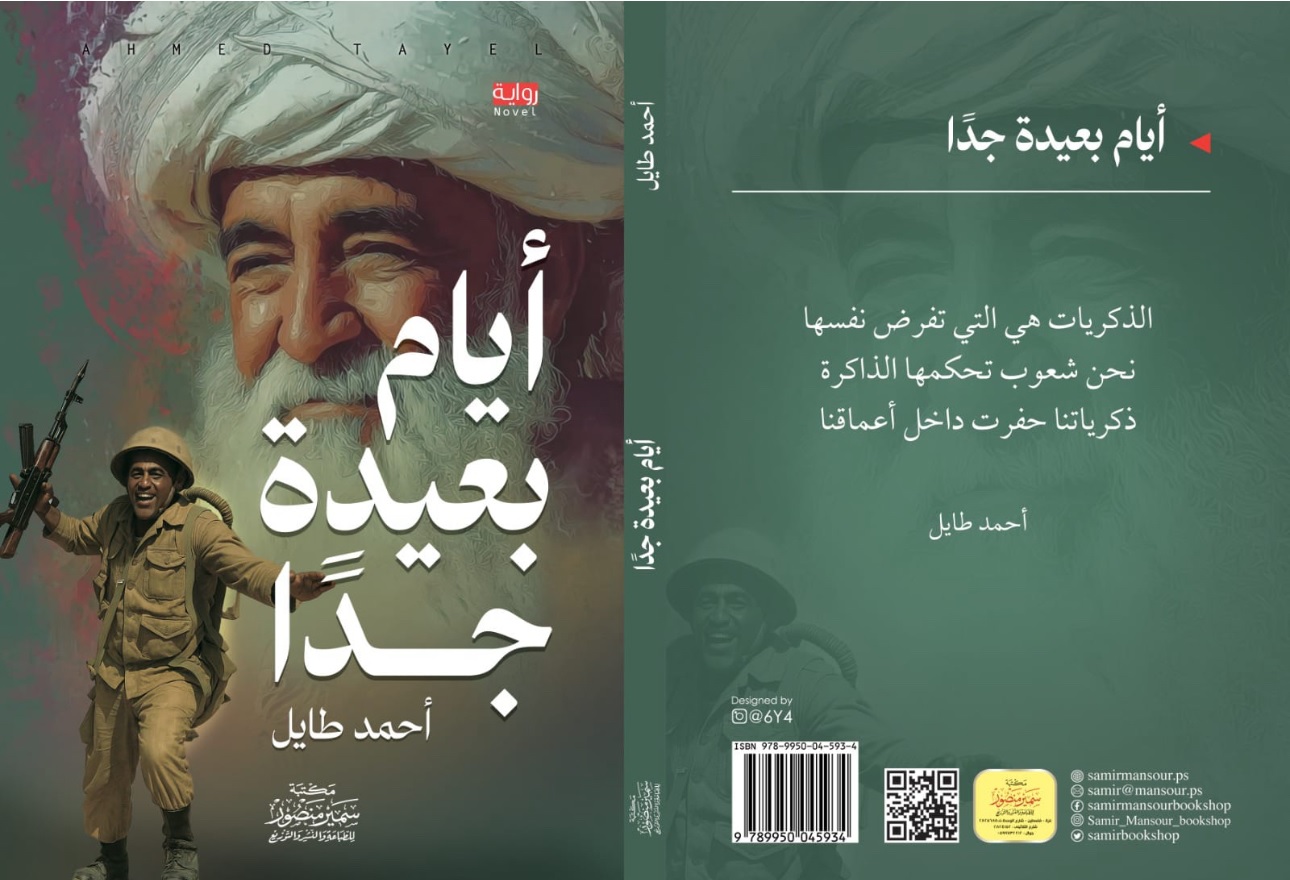

العنوان والغلاف

يشكلان معًا مفتاح القراءة: وجه الشيخ المبتسم الدافئ، وجندي يحمل سلاحه متهللًا، يعكسان جدلية الحياة والموت، الذاكرة والنسيان، الحرب كجرح والقرية كذاكرة للخلود. العنوان ذاته يُفصح عن مركز الثيمة: الزمن البعيد الذي لا يُمحى من الوجدان، بل يتجسد ككيان حي داخل النفس، أبدأ من حيث انتهت الرواية كما يقول الكاتب على الغلاف الخلفي: “الذكريات هي التي تفرض نفسها، نحن شعوب تحكمها الذاكرة”.

الثيمات الرئيسية واحداث الرواية

الرواية تتكئ على محور مركزي هو ثيمة الانتظار والذاكرة. الحاج السيد، شيخ القرية، ينتظر عودة ابنه المفقود” توفيق” في حرب 1967، لتتحول القرية كلها إلى مرآة للزمن المعلق بين الفقد والرجاء. تتمحور الرواية حول مفهوم الغياب بوصفه حضورًا مؤجلًا، حيث لا يموت الابن في الوعي الجمعي للأسرة، بل يتحول إلى رمزٍ للصبر والهوية، إلى أن تأتي المفاجأة الكبرى بعودته بعد أكثر من عقدين في مشهد يكسر منطق الزمن الواقعي ويؤسس لتراجيديا الوعي الإنساني.

وفي مقابل الانتظار الفردي، ترسم الرواية الذاكرة الجمعية المصرية والعربية وهي تواجه صدمة النكسة؛ فـحرب حزيران/يونيو 1967 لم تكن حدثًا عسكريًا فحسب، بل جرحًا نفسيًا وسياسيًا ترك أثره العميق في الوجدان العربي بعد أن احتلت إسرائيل: سيناء وقطاع غزة من مصر،والضفة الغربية من الأردن،وهضبة الجولان من سوريا، ودمّرت جانبًا كبيرًا من سلاح الجو المصري، لتُبقي في الذاكرة العربية إحساسًا مريرًا بالانكسار والضياع. في هذا المناخ، يلتقط أحمد طايل المأساة لا بوصفها حدثًا سياسيًا، بل كـجرحٍ إنساني مفتوح تتوارثه الأجيال عبر الحكاية والانتظار والذاكرة، لتغدو الرواية تأملًا عميقًا في الزمن والهوية والقدرة على استعادة المعنى بعد الفقد

لكن الذاكرة لا تعرف الاستسلام، فبعد أعوام قليلة عادت مصر وسوريا لتردّا الاعتبار في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث عبَر الجيشان خط بارليف وحرّرا أجزاء من سيناء والجولان، لتبدأ مصر بعد ذلك مسار استعادة الأرض عبر اتفاقية كامب ديفيد (1978–1979).

وهكذا، تتجاوز الرواية الحدث السياسي لتصوغ من خلاله ملحمة إنسانية عن الذاكرة والكرامة والقدرة على النهوض، إذ تتحوّل الحكاية الشخصية إلى استعارة كبرى عن جيلٍ هُزم ثم أعاد تعريف ذاته وإرادته.

النهاية ودلالتها: النهاية جاءت مباغتة ومفارقة للتوقع: عودة الابن بعد غياب طويل، ثم انكشاف أنه عاش حياة موازية فاقدًا للذاكرة. هنا يتقاطع الواقعي بالميتافيزيقي، ويصبح اللقاء ليس مجرد عودة جسدية بل عودة الذاكرة إلى أصلها. النهاية، وإن بدت مغلقة سرديًا، فإنها فلسفيًا مفتوحة على سؤال الوجود والهوية: من نكون حين نفقد ذاكرتنا؟ وهل الزمن يشفي أم يكرر الجرح؟

الأسلوب الأدبي واللغوي

لغة الروائي أحمد طايل في الرواية مشبعة بالدفء الإنساني والبعد السينمائي في الوصف، تمتاز بجُمل طويلة متأنية تتنفس ببطء الزمن الريفي. أسلوبه يغلب عليه الحس التوثيقي واالتقريري احيانًا الممزوج بشاعرية الذاكرة، فالكاتب لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يستعيدها كما لو كانت مقاطع من حلمٍ ممتد.

أما من جانب المنظور السردي والتقنيات الأدبية: اعتمد الكاتب ضمير الغائب (الراوي العليم) الذي ينساب داخل وعي الشخصيات دون أن يفقد تماسك السرد الواقعي. الرواية تسير على خطٍّ زمني شبه خطي، يتخلله عدد من الاسترجاعات التي تربط حاضر الانتظار بماضي الأب والقرية، مما يخلق إيقاعًا سرديًا هادئًا يتناسب مع روح الترقب والحنين.

أما اللغة مزيج بين الفصحى المصفاة ولهجة القرية الواقعية، مما يمنح النص صدقية حسية وجمالية ناعمة. كما يوظف الكاتب طايل تقنية التصوير التفصيلي التي تجعل من البيت والقرية فضاءً أسطوريًا يحمل رموز الأجيال، دون أن يفقد واقعيته.

الرواية تمتلك نَفَسًا سرديًا ثريًا بالحنين والوفاء والإنسانية، لكنها بحاجة إلى: ضبط الإيقاع بين البطء والتوتر. تكثيف اللغة وتخفيف الشرح. تعميق البعد النفسي والفلسفي للحدث الكبير (العودة بعد الفقد). ومع ذلك، تبقى قيمة العمل في صدقه الإنساني وإخلاصه للذاكرة وهي ميزة لا تعوضها التقنيات.

ختامًا: تمثّل رواية “أيام بعيدة جدًا” تأملًا عميقًا في مفهوم الزمن بوصفه ذاكرةً لا خطًا مستقيمًا، وفي الإنسان ككائنٍ محكوم بالحنين لا بالعقل. تلتقي في بنيتها أفكار بول ريكور حول الذاكرة والنسيان مع رؤية هايدغر للوجود بوصفه كينونةً نحو الماضي، حيث يصبح الوجود فعل تذكّرٍ دائم لا فكاك منه. تنزع الرواية إلى أنسنة التاريخ؛ فلا تقدّمه كسلسلة من الوقائع، بل كشبكة من العواطف والمرويات التي تصوغ الوعي الجمعي للأفراد والجماعات. إنها رواية عن الذاكرة كقدرٍ فلسفي، وعن الإنسان الذي لا يُشفى من ماضيه، بل يسكنه ويعيد تشكيله عبر الحنين والحكاية. ويُحسب للرواية اتساقها البنائي وعمقها الإنساني، وقدرتها على الإمساك بإيقاع القرية المصرية دون أن تنزلق إلى التقريرية أو التوصيف المبتذل. يظل أثرها قائمًا في الوجدان كـمرثية للحب والانتظار والذاكرة، وكنداءٍ إنسانيٍّ عميق نحو استعادة الإنسان لمعناه في مواجهة الفقد والزمن.

*- وفاء داري – كاتبة وباحثة – فلسطين

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .