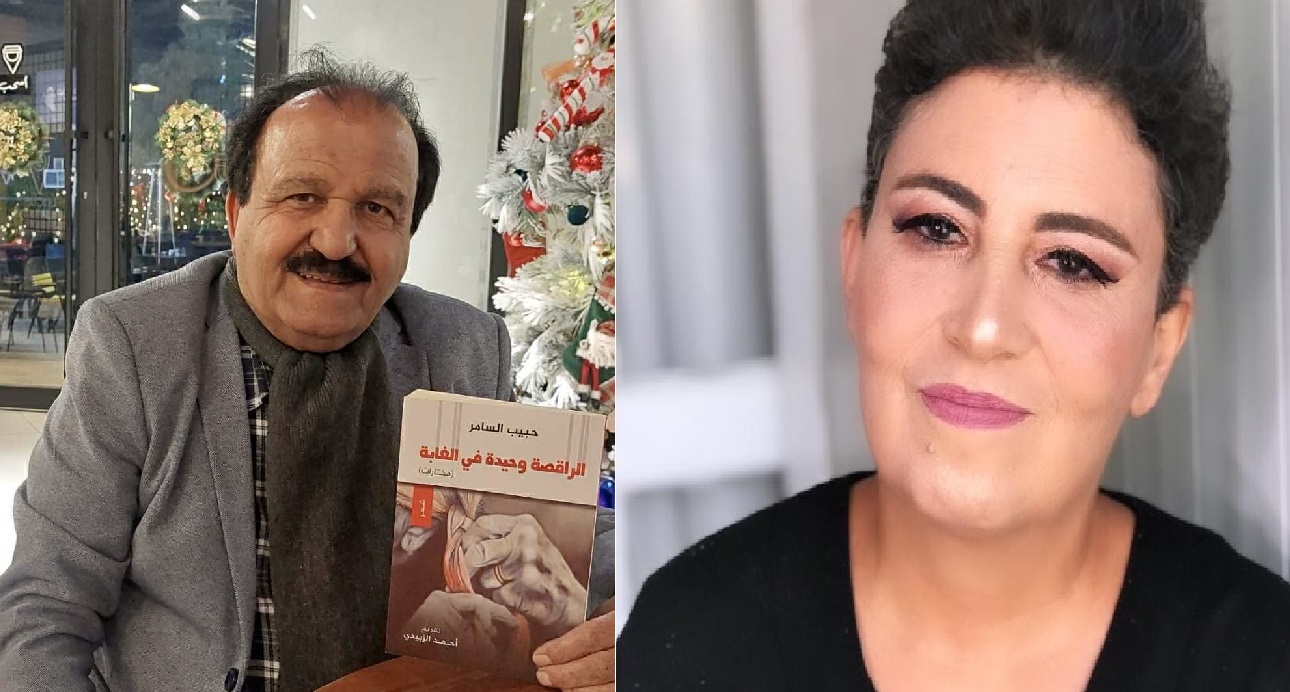

الراقصة وحيدة في الغابة: قراءة في تجربة حبيب السامر الشعرية ، بقلم : رانية مرجية

مقدمة: شاعر يكتب كي يرقص ضد الصمت

ديوان “الراقصة وحيدة في الغابة” للشاعر العراقي حبيب السامر ليس مجرد نصوص شعرية متفرقة، بل مشروع وجودي كامل، يضع الشعر في قلب الأسئلة الكبرى: كيف نكتب عن الموت دون أن نموت؟ كيف نحول الوحدة إلى طقس احتفال؟ وكيف نجعل الغابة – بكل ظلمتها – مكانًا للرقص؟

بهذا الديوان، يبلغ السامر ذروة نضج تجربته الممتدة منذ مرايا الحب… مرايا النار (2001) وحتى بابيون (2019)

، ليؤكد أنه أحد أبرز الأصوات العراقية والعربية المعاصرة.

البنية الجمالية: لغة وصورة وإيقاع

- اللغة

اللغة عند السامر شفافة ومكثفة، تبتعد عن الزخرفة وتذهب مباشرة إلى جوهر الصورة. في “الرقصة الأولى” نقرأ:

“كي تُلملم أصداء الغابة

تُصغي لشهقة الطبول،

وتدبّ في جسدها رعشةُ البدء”

.

لغة مشحونة بالإيحاء، تُحوّل الغابة إلى مسرح داخلي، والرقص إلى ولادة جديدة.

- الصورة الشعرية

يمتاز السامر بقدرة نادرة على تركيب صور تجمع بين الحسي والفلسفي. في “بهجة الماء”:

“تُطلّ عليّ مبتلةً من رحم النهر،

كأنها المعنى الأخير للحرية”

.

المرأة هنا ليست جسدًا، بل استعارة عن الحياة والحرية.

- الإيقاع

رغم كتابة قصيدة النثر، فإن الإيقاع الداخلي حاضر عبر التكرار والتوازي. النصوص قابلة للإنشاد الداخلي، ما يجعلها حيّة في ذهن القارئ.

الثيمات المركزية: الوحدة، الموت، الذاكرة، الحرية

الوحدة كقوة خلاقة

العنوان ذاته يكثف حضور الوحدة. في “حارس آخر الليل”:

“أُمسك بالعتمة كي لا تهرب،

وأعدّ أنفاسي،

كأنها آخر ما تبقى من الوطن”

.

الموت كذاكرة لا تموت

الموت عند السامر ليس غيابًا، بل حضور آخر:

“أُحدّثك يا أبي…

الطين على وجهك لم يجف،

لكن كلماتك ما زالت ترقص في أذني”

.

الذاكرة/المكان

البصرة، شط العرب، بيت الطفولة، الأصدقاء الراحلين… كلها تعود كأماكن شعرية تتجاوز الجغرافيا لتصبح هوية.

الحب/المرأة

في “بهجة الماء” و“الرقصة الأولى”، الأنثى ليست موضوع غزليًا بل رمز للحياة وللحرية.

البعد الفلسفي والرمزي

الغابة = رمز العالم المظلم الملتبس.

الرقص = فعل مقاومة، إعلان حياة.

الموت = ذاكرة حية، باب للكتابة.

هذا الاشتغال الرمزي يضع شعر السامر في تماس مع أطروحات باشلار في “شعرية المكان”، حيث تتحول الأمكنة إلى فضاءات أنطولوجية، ومع بول ريكور في “الذاكرة، التاريخ، النسيان”، حيث الذاكرة فعل مقاومة ضد الفناء.

موقعه في المشهد العربي

“الراقصة وحيدة في الغابة” يجمع بين ما رسّخه السامر في دواوينه السابقة: الرمزية في رماد الأسئلة، الوجدانية في على قيد الحب، والبنية الحكائية–الأسطورية في شهرزاد تخرج من عزلتها

. هنا يصل إلى تركيب ناضج: نصوص تحفر في الفردي لكنها تنفتح على الكوني.

مقارنة مع تجارب عالمية

بابلو نيرودا: مثل نيرودا في مائة سونيت حب، يجعل السامر من الحب طاقة للحرية، لكن بلسان عراقي مشبع بذاكرة الحرب.

بول تسيلان: مثل تسيلان، يحوّل الموت إلى لغة، والغياب إلى حضور شعري. قصيدة “إلى أبي في غيابه المطبق” تقارب في بعدها الوجودي قصيدة الموت الفوارة لتسيلان.

لوركا: كما جعل لوركا من الغجر والغابة فضاءً شعريًا أسطوريًا، يجعل السامر من الغابة رمزًا للوجود، ومن الرقصة فعلًا أسطوريًا.

بهذا، ينتمي السامر إلى سلالة الشعراء الكونيين، لكنه يحتفظ بفرادته العراقية والعربية.

مكامن القوة

صور شعرية متجددة تمزج الحسي بالفلسفي.

لغة شفافة ووجدانية لا تتخلى عن العمق الرمزي.

قدرة على تحويل المأساة الفردية إلى سؤال إنساني شامل.

حضور موسيقي يجعل قصيدة النثر نابضة بالحياة.

انفتاح على الأفق الكوني دون أن يفقد خصوصيته المحلية.

خاتمة: شاعر يرقص باسم الجميع

“الراقصة وحيدة في الغابة” ليس مجرد ديوان شعر، بل بيان وجودي: نصوص تحوّل الوحدة إلى احتفال، الموت إلى ذاكرة، والغابة إلى فضاء حرية.

حبيب السامر، في هذا الديوان، يكتب عن نفسه، لكنه في الوقت ذاته يكتب عن كل قارئ وجد نفسه وحيدًا في غابة هذا العالم. يكتب كي يقول: لا تستسلموا للصمت… ارقصوا بالكلمات.

📌 خلاصة نقدية:

الديوان ذروة نضج تجربة السامر الشعرية.

يضعه في مصاف الشعراء العرب الكبار ذوي البعد الكوني.

يقيم حوارًا خفيًا مع نيرودا، تسيلان، ولوركا، لكنه يحتفظ بفرادته العراقية.

يحوّل الشعر إلى فعل مقاومة، ورقصة ضد الفناء.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .