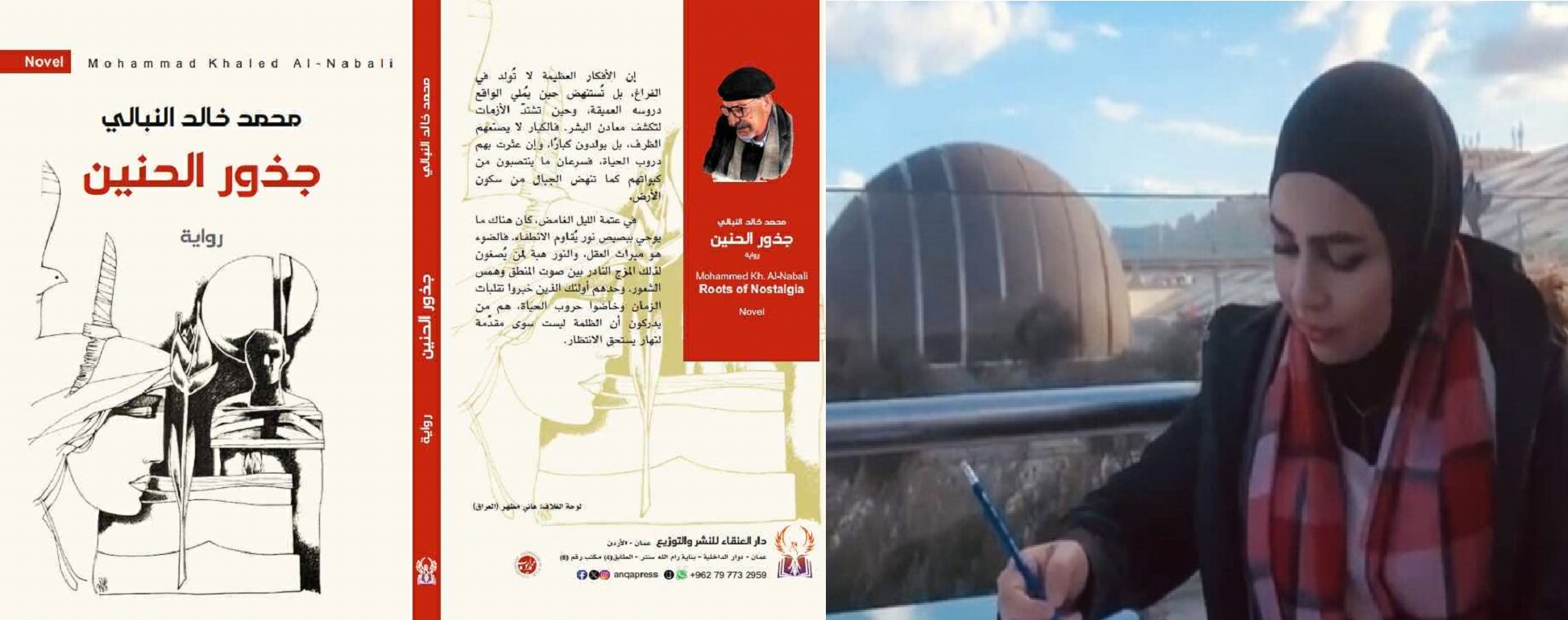

الكاتبة والنّاقدة الفلسطينية غدير حميدان الزبون تقرأ في رواية “جذور الحنين” للكاتب الفلسطيني محمد خالد النبالي والمقيم في الأردن الشقيق

“جذور الحنين” رواية تجمع بين الإنسانية والوطنية والوجدانية لمؤلفها محمد النبالي بصفحات تصل إلى (198 صفحة)، والصادرة عن دار العنقاء للنشر والتوزيع في عمان- الأردن بطبعتها الأولى.

هي ليست روايةً تُقرأ وتُطوى، بل تجربة تُخاض كأنها عبورٌ في الذات الفلسطينية، عبورٌ نحو الداخل المتصدّع، عبورٌ بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

إنّها لا تقتصر على عمل سردي فحسب، بل هي شيفرة وجدانية كُتبت بنَفَس منفيّ يتكئ على الأرض، ويتنفس من رئة الحنين.

محمد خالد النبالي في هذه الرواية لا يعيد رسم ملامح الوطن فحسب، بل يُرمّم خرائط الانتماء، ويستخرج من غبار الذاكرة صورًا لم تُمسّ، وأصواتًا لم تُكتم.

الكاتب في سطور: محمد خالد النبالي عين ثالثة ترى ما لا يُرى.

كاتب أردني ينحدر من جذور فلسطينية، تتشابك في نصوصه جذور الأرض مع أجنحة الحلم، ويخطّ بقلمه معارج الوجع الفلسطيني بلغةٍ تُشبه تراب البلاد وندى الفجر.

كاتب لا يكتب من الخارج، بل يكتب من اللُبّ، يسير من الحبر إلى الجذر ولا يستعير صوتًا، بل يخلق صوته.

هو شاعر خفي في ثوب روائي، يؤمن بأن الحكاية ليست نهاية، بل بداية لحياة جديدة. أعماله تشي بكاتبٍ يملك حسًّا عميقًا بالانتماء، وجرأة في صياغة الحنين كقيمة أدبية خلاقة.

وُلد في كنف أسرة فلسطينية عابقة بالتقاليد والوعي الوطني، فشبّ على الحكايات التي ترويها الجدات عن الأرض والشتات، وتفتّح وعيه في فضاءٍ محاصرٍ بالأمل والمقاومة. اختار الأدب وطنًا موازيًا، يواجه فيه نكبات الأمة بالكلمة، ويُرمّم به شروخ القلب، فكتب ليكون صوته امتدادًا لصوت مَنْ لا صوت لهم.

بدأت رحلته الأدبية باكرًا، وسرعان ما لفت الأنظار بأسلوبه المغاير الذي يجمع بين النثر الشعري والنَفَس السردي العميق، فبرز كأحد الأقلام الشابة التي تُراهن على الوعي لا على الضجيج.

في نصوصه، تُجاور الحياة الموت، والرماد الزهر، وتنهض الشخصيات من هشاشتها إلى أسطورتها الخاصة، كما يتميّز محمد خالد النبالي بقدرته على بناء عوالمه السردية على مهل، كمن يُعيد تركيب حلم مكسور، ويُعيد للغة كرامتها المفقودة. هو ابن الأرض، وكاتبها، وصوتها الذي لا ينكسر، حتى لو انكسر كل شيء.

يحمل قلمه رمزية عالية تنهل من التراث الكنعاني والوجداني، وتحاور الحاضر بروح الماضي، فيستخدم مفرداته كمن يستخدم بذور الزعتر قليلة، لكنّها تنبت كثيرًا، ففي كل جملة تجد فلسطين تُطلّ برمشها الحزين، وفي كل فصل تجد الذاكرة تمشي حافية على شوك الكتابة.

امتزجت في طفولته روافد الريف الأخّاذ بطقوسه، وبقايا التاريخ الذي يحمله الامتداد الفلسطيني.

من هنا انطلقت رحلته الأدبية، مستوحية من صهيل الأرض وهمس النخيل، وكأن الحكايات تهمس في أذنه منذ الصغر، لتمنحه شغفًا بالكلمة وصراعًا مع الحبر.

يؤمن أنّ الكتابة ليست ترفًا ولا هواية، بل نداء داخلي، ووسيلة للحفر في طبقات المعنى، وتثبيت ما يتداعى من ذاكرة شعبٍ يُحارب كي لا يُنسى.

في نصوصه يُحس بأن أرضه منبسطة بوجعٍ أخضر، وذاكرته تخنقها نيران الكلمة، فيولد هذا التناقض أجراسًا تنقر على أبواب القارئ.

هو شاعر ينثر الحنين على رأسيات الصفحات، وكاتب يُسجل الأثر في الدواخل، من المنافي المادية إلى الهجران الداخلي. قد يبدو مجنونًا في عيون البعض، لكنه في حقيقته مدافع عن جرح بلادٍ لا يلتئم، شاعر يؤمن أنّ الشعر والنثر والقصة مقابلاتٌ لداخلٍ يؤمه الهواء لينشق من تربة الحقيقة، ويمزج بين الألم الشخصي والجرح الجمعي، كما يتقن فن تحويل القصة الصغيرة إلى وثيقة تاريخية ووجدانية.

عرف النبالي بأسلوبه الإنساني العميق، ولغته المنحوتة بعناية، وقدرته على تفكيك الذاكرة الفلسطينية دون الوقوع في فخ الخطابة أو التوثيق المجرد.

روايته “جذور الحنين” تأتي امتدادًا لهذه الرؤية التي ترى الإنسان الفلسطيني ككائن رمزي/تاريخي يعيش في هشاشة دائمة لكنه لا يتوقف عن الحلم.

العنوان: “جذور الحنين” عتبة كثيفة تتجاوز البلاغة.

“جذور الحنين” ليست مجرد استعارة، بل بوصلة وجودية، فالجذور تحيل إلى الثبات، إلى التشرّش والتجذّر العميق في الأرض، البيت، الشجرة، اللغة، الأم، والحبيبة.

أما الحنين فهو صوت المفقود، قوة النداء، وذاكرة المُبَعثر، وبين الثبات والاهتزاز تبنى الرواية. فـ”جذور الحنين” هي صرخة الفلسطيني في المنفى، وندبة الطين على جدار الخريطة.

“جذور الحنين” لمحمد خالد النبالي تحمل من عنوانها عُمقًا وجدانيًا وارتباطًا بأرض لا تفنى، وذاكرة لا تموت. وإذا كانت الرواية تتكون من خمسة فصول، فإنّ عناوينها وحدها تشكّل قصيدةً بحد ذاتها، ذات طابع رمزي، مليء بالدلالات النفسية والوجدانية والجغرافية.

الفصل الأول: “لا تأتي إلا مرة واحدة”.

عنوان يضرب في عمق الفقد، ويعكس وعياً وجوديًا، فهو حديث عن الفرصة، أو الحلم، أو الحب، أو حتى الوطن ذلك الشيء أو الشخص أو اللحظة التي لا تتكرر، ككوكبٍ عابرٍ في مدار الذاكرة، هي بداية الرواية، فبهذا الفصل تمهّد لقيمة كبرى فُقدت أو كادت ما يجعل القارئ يشعر بثقل الغياب من أول صفحة.

فالزمن لحظة فريدة تختزن معنى أبدي، والحنين لتلك “المرة الوحيدة” التي صنعت كلّ ما بعدها، أما الندم أو الحكمة فهو حضورٌ متأخر لمراجعة الذات بعد انقضاء تلك الفرصة.

الفصل الثاني: “مقهى الرملة”.

نقلة مكانية تعبق برائحة الذاكرة، فالمقهى هنا ليس مجرّد مكان، بل شاهدٌ على تفاصيل الناس، والانتظار، والأحاديث العابرة التي تتحوّل مع الزمن إلى جروح دافئة. وعن اسم الرملة فهي ليست فقط مدينة فلسطينية مسروقة، بل ذاكرة كاملة للّقاء والوداع.

فالمقهى رمز للجمود الظاهري والانفعال الباطني؛ محطة لقاء بين الذاكرة والواقع، الرملة استعارة عن المدن المغتصبة، والأمكنة التي تصرّ على الحياة في قلوبنا. فالعنوان “مقهى الرملة” هو حضور الوطن بوصفه مقهىً مؤقتًا نُجالس فيه الحنين.

الفصل الثالث: “زينب”.

انتقال إلى التجسيد، ف”زينب” تمثل الأنثى، الحب، الأرض، والأم، وقد تكون هي تلك “المرة الواحدة” التي لم تأتِ إلا مرة، فتخصيص فصل باسمها يعطيها بُعدًا أسطوريًا، كأنها مريم الحكاية أو عشتار الرواية، فزينب ليست فقط امرأة، بل شجرة نسب للحب، وعرق نابت في أرضٍ لا تُروى إلا بالدمع. هذا الاسم العربي الشعبي له امتداد تراثي وروحي، وهو مركز الدفء والخصب والولادة، وربما تكون زينب صورة للوطن المغتصب، أو للحب المنذور للغياب.

الفصل الرابع: “أيتها الحياة”.

صوتٌ مباشر، نداءٌ إلى الحياة، وربما عتابٌ أو رجاء، فاستخدام أسلوب الخطاب (النداء) يشير إلى اشتباك داخلي، وربما احتجاج وجداني ضد خذلان الحياة بعد الحنين والوجع، ويأتي هذا الفصل كصرخة أو محاولة لفهم ما لا يُفهم، حيث يعكس مرحلة مواجهة الذات، كما أنّ “الحياة” المؤنثة تُخاطب بوصفها أنثى معقدة، جميلة، قاسية، وخادعة، ولربما هو فصل التحوّل من التأمل إلى الفعل، أو من الحنين إلى الرغبة في النجاة.

الفصل الخامس: “طين البلاد”.

عودة إلى الجذور وإلى “جذور الحنين”. فالطين هو المادة الأولى للخلق، للأرض، وللإنسان. هذا الفصل خاتمة ترابية، تحيل إلى الولادة، والدفن، والبعث، فكأنّ كلّ ما سبق لم يكن إلا سعيًا إلى هذا الطين، إلى الانتماء الأصلي غير القابل للخلع، فالطين دلالة على الأصالة، العُمق، والعودة، أما البلاد فليست وطنًا جغرافيًا فحسب، بل ذاكرة جسدية في العظم والعرق.

هذا الختام الترابي يلتحم مع البداية، فالفقد الأول في “لا تأتي إلا مرة واحدة” يعود إلى الطين ليجد خلاصه.

إنّ رواية “جذور الحنين” تتوزع بفصولها الخمسة على مدارات الحنين، من اللحظة الفارقة إلى المكان الموشوم بالذاكرة، إلى الحضور الأنثوي المجسد، إلى النداء الصارخ للحياة، وأخيرًا إلى الطين ذلك الذي لا يخون.

فالبنية الرمزية للعناوين تُشكّل قوسًا سرديًا متكاملًا من الحنين إلى المصالحة، ما يقودنا إلى أنْ نجد عملقة وتميّز أدبي لدى محمد النبالي في أسلوب التسمية لعناوينه الرئيسة والفرعية فهو شعري، مشبع بالعاطفة والرمزية، يذكّرنا بلغة جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني ودرويش ورضوى عاشور في سردياتهم المكثفة بالمعنى.

فنتلمّس حضور كنفاني في خلفية الألم، ودرويش في الجملة الشاعرة، ورضوى عاشور في البنية النسوية غير المعلنة، كما يحضر جبرا وتحضر الأسطورة، والدين، والتاريخ، كحقول دلالية متداخلة.

البنية السردية: تشظٍ متماسك.

الرواية مبنية على سرد غير خطي، حيث تتنقّل بين الأزمنة بلا جمود، وتحرّك الذاكرة كأنها نهر يفيض كلما جفّ ظمأ الحكاية.

تتنقّل “جذور الحنين” بين الماضي والحاضر، الحلم والواقع، التذكر والنسيان، كأنها تمشي على درب متعرّج من ضوء وظل، فتغمر القارئ في خضمّ المشاعر والتفاصيل الصغيرة التي تُراكم المعنى ببطء، تمامًا كما تتجذّر شجرة الحنين في تربة الذاكرة.

وتوظيف الاسترجاع الزمني (Flashbacks) ليس مجرّد تقنية، بل أداة لاكتشاف الذات، ف”يوسف” لا يحكي ماضيه ليُؤرّخ، بل ليستردّ ما سُرق منه: بيته، أمه، حبيبته، أمكنته، ولغته، وهنا تظهر براعة النبالي في ربط الزمن بالسرد، والحنين بالتأريخ، فكل استرجاع هو محاولة لشفاء جرح، وكل تذكّر هو مقاومة للنسيان.

كما تتنقّل الرواية بين الماضي (النكبة، الطفولة، الحرمان)، والحاضر (البحث عن مشروع حياة، بناء مقهى، مواجهة الفقر)، والمستقبل (مشروط بالحلم)، ولا يُقدَّم الزمن كبعد مادي، بل ككائن حي يفتح جراحه على مهل.

ف”يوسف” ليس بطلًا نمطيًا، بل شخصية متشظية تملك سمات البطل التراجيدي الذي يعاني؛ لكنّه ينهض. هو شاب فقير ترك الجامعة ليرعى عائلته، لكنّه أسس مقهى وجعل منه وطنًا يحمل مفتاحين: الأول بيت العائلة الذي هُجّر منه، والثاني باب الحلم الجديد المتمثّل في مقهاه. إنه شبيه بيوسف النبي غريب، صابر، مُتّهم، لكنه نافذ بالبصيرة.

و”يارا” ليست فقط فتاة، إنها المعادل الأنثوي لفلسطين بملامحها الريفية، وحديثها الدافئ، ووجودها الذي يوقظ الذكرى. إنها الحبيبة المؤجلة، والوطن الغائب، فلقاءاتهما تحت شجرة الصفصاف تتجاوز العاطفة إلى مستوى الطقس المقدّس.

الشجرة العظيمة: غرفة الأسرار.

أمّا شجرة الصفصاف فهي كائن حيٌّ ينطق بالذاكرة ترتبط باللقاءات، بالبكاء الصامت، بالبوح، بالتطهير. تتجاوز وظيفتها النباتية لتصبح شجرة كونية تشبه شجرة بوذا وشجرة التين في ملحمة جلجامش. إنها مركز روحي في الرواية، ترمز إلى الحماية، التماسك، والاحتماء بالأم الكبرى – الأرض.

الحاج مصطفى وخديجة: الأبوان الرمزيان.

الأب يمثل الجرح التاريخي الصامت، ذاكرة النكبة، العزّة المقموعة. لا يتكلم كثيرًا لكنه يشكّل ضمير النص، أما خديجة، فهي الأم/الأرض، حضن الذاكرة، فوجودها لا يُقاس بالكلمات بل بالحضور في تفاصيل الطعام، في فنجان الشاي، وفي نظرة لا تنسى.

المقهى: وطنٌ ناعم مقاوم.

هو ليس مكانًا اقتصاديًا إنّه مشروع هوية، وردّ ناعم على المنفى، وساحة مقاومة لا تحتاج سلاحًا، بل حكاية امتداد الذاكرة في المكان حيث القصص، الموسيقى، الضحك والدمع.

هناك، تُروى القصص، تُبنى العلاقات، تُسقى الذكريات، وتُستعاد فلسطين على نار هادئة من الشاي والزعتر، وصوت فيروز وأم كلثوم.

هذا المقهى هو مشروع رمزي يُعلن أن الفلسطيني لا يطلب فقط العودة، بل يصنعها حيثما كان.

إنّه المكان الذي يُخلق فيه الوطن الجديد، بشروط الروح لا الجغرافيا.

اللغة: بين الشاعرية والواقعية.

لغة الرواية مشغولة بعناية لا تزخرف فيها، تتنفس وتنبض فكل وصف يُنحت من الجلد، وكل حوار مشحون بالإيحاء، فلا تجد زيفًا بل حرارة فيها ما فيها من نَفَس محمود درويش، وغسان كنفاني، ومن الكتابات الحديثة التي تراهن على جمال اللغة دون أن تفقد الواقع.

فلغة النبالي تستحق وقفة طويلة، فهي شاعرية دون ابتذال، رمزية دون غموض، حسّية دون تهتك. كل جملة مشغولة كأنها قطعة نثر شعري، وكل مشهد ينطوي على استعارة، وكل تفصيل يُحيل إلى باطن أعمق.

فالكاتب يمتاز بقدرته على المزج بين اللغة اليومية ولغة الحلم، بين بساطة الحوار وتعقيد الصورة، فيجعل القارئ يتحرّك بين الشعور والفكر، بين الجمال والوجع، دون أن يشعر بانقطاع في النبرة أو تسطيح في المعنى.

البنية: الرمزيّة والنفسية.

المفتاح: رمز للهوية والحق، والشرفة: مرآة خارجية/داخلية، والصفصاف: الأمان والعبور والوطن، أمّا المقهى: بيت جديد، والشاي: دفء الأم وروتين الوطن.

نجد أنّ الرواية تُقارب مفاهيم التحوّل، والفقد، والهوية من زاوية نفسية، ف”يوسف” هو الأنا التي تصطدم بالحرمان وتُعيد تشكيل الذات، والحنين ليس حالة عاطفية بل هو جذر نفسي عميق، أما فلسفيًا فهي رواية عن المنفى الداخلي، وعن كيف نصنع وطناً من خيباتنا؟

الجماليات: البصرية والحسية.

الوصف مشهدي، حسي، يلامس الجلد، فعندما تقرأ “جذور الحنين” تشمّ رائحة القهوة، وتسمع ضحكة خديجة، وترى عيني يارا، فهناك اشتغال بصري عالي يجعل الرواية أقرب إلى عمل سينمائي منضبط.

النهاية المفتوحة: سؤال البقاء.

ينتهي النص بلقاء لم يُحسم. لقاء يوسف ويارا تحت الصفصاف لا يجيب بل يسأل. هل نعود فعلًا؟ أم نبقى معلّقين بين جذور الحنين وأغصان الفقد؟

هي رواية لا تنتهي عند السطر الأخير، ف”جذور الحنين” وثيقة شعورية عن الإنسان الفلسطيني، فيها من النضج ما يجعلها تُدرّس، ومن الحنان ما يجعلها تُحتضن، وتصلح أن تكون مرآة لجيلٍ يبحث عن وطن لا في الخارطة بل في المقهى، في الصفصاف، في الحنين.

ليست “جذور الحنين” رواية تقليدية تُروى من صفحة إلى صفحة، وإنما هي حالة وجدانية وفكرية تتخلّل القارئ كما يتسلل الضوء عبر شقوق الجدران القديمة، فمن العنوان ندخل في حقل لغوي مفعم بالدلالات، حيث يتّحد الجذر بالأصل، والحنين بالمآل.

إنّ ما كتبه محمد خالد النبالي في هذا العمل لا يقتصر الحديث على الشخصيات الفلسطينية، ففلسطين تحكي عن نفسها، وتعبر عن ذاتها من خلال شخصياتٍ تسكننا كما نسكنها.

كما ينزاح القارئ عن السرديات المباشرة، ويجد نفسه أمام نصّ يكتبه كاتب يمتلك حسًّا شعريًا فذًا، يمزج بين الواقعي والرمزي، بين الحسي والتأملي، بين اليومي والأسطوري.

فالنبالي لا يعرض قصة يوسف ويارا فحسب، وإنما يطرح سؤال الوجود الفلسطيني المُتجذر في ذاكرة النكبة، والمنفيّ في حنين لا يعرف مستقرًا.

إنّ “جذور الحنين” وثيقة جمالية عن البقاء رغم الفقد، وكتابٌ في الحب وفي الوطن، وفي معنى أنْ تُحرم من الحلم، لكنْ لا تحرم من الكرامة.

لقد نجح محمد النبالي في أن يُقدّم صوتًا هادئًا، شجريًا، لكنه عميق، فروايته تُشبه جذور الزيتون لا تراها، لكنها تحمل الشجرة كلها.

“جذور الحنين” رواية ناضجة تكتب الفلسطيني والإنسان في آنٍ معًا بأسلوب شعري سردي، وبحساسية عالية، يتمكن محمد خالد النبالي من أن يجعل من التفاصيل الصغيرة وطنًا. الرواية تشبه فسيفساء: كلّ فصل فيها لبنة، وكل لبنة تنبض بالحقيقة.

“جذور الحنين” احتشاد للروح، ودعوة إلى ألاّ ننسى من نكون، فكلّ من يقرأها سيجد جذوره تنبت من جديد في أرضٍ كانت دومًا تُدعى “فلسطين”، وستبقى تسمّى فلسطين.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .