أحمد نجيب عساف ، راوي السردية الفلسطينية ومهندس خطاب الإعلام الرسمي ، بقلم : د. ايمان هريدي

في حضرة الفقد والحلم

في أوائل كانون من عام 2016، لم يكن الشتاء وحده من طرق الأبواب… كان الحزن هو الزائر الأول، ولم يخرج منذ ذلك الحين. فقدت أخي، سندي، رفيق أيامي، من كنت أستند إليه كلما تعثرت الحياة أو تثاقلت الأحلام. رحل “عيسى”، وسقط جزء من ظهري معه. تغيرت ملامح أيامي، تبدلت خريطة قلبي، وانكسرت أجنحتي فجأة. تركت دراستي، انقطعت عن حلمي، وحوصرت بتغيرات مفاجئة في العمل. كل شيء بدا معطوبا… عدا ذلك النبض البعيد الذي كان يهمس لي: لا تستسلمي. وبين عزاء أخي، وحوار داخلي مرير مع فكرة البقاء أو الرحيل، دخلت إلى مكتب رجل اسمه: أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي. كأن جنين الصمود قد أعارته شيئا من صلابتها، وشيئا من حنينها كذلك. كنت أحمل طلبا بسيطا، لكن حلما ضخما: إجازة من غير راتب، أعود بعدها لأكمل الدكتوراه في الإعلام، لعلي أستحق مكانا لا يستعار ولا يمنح شفقة. أردت أن أكون امرأة فلسطينية تكتب اسمها في دفتر الوطن، لا على هامش الملفات. لكنني حين وقفت أمامه، لم أعد أنا. صوتي انكسر، كلماتي هربت، وقلبي خانني.

لم تكن تلك لحظة رهبة من “سلطة”، بل لأن الرجل أمامي لم يكن رجل سلطة. كان يشبه الفكرة أكثر مما يشبه الكرسي… مكتبه بلا تكلف، حضوره بلا ضجيج، ونظارته لا تشبه تقاسيم من اعتادوا “أن يتفرجوا علينا من الأعلى”. خرجت من مكتبه حائرة، ليس لأن الباب أغلق، بل لأنني أنا من لم أفتح قلبي جيدا. كنت تائهة بين ما أريد وما أستحقه، بين ما خيل إلي عن المسؤولين، وما وجدته في الرجل الذي لم يتحدث كثيرا… لكنه أنصت حين تحدثت.

ثم جاء اللقاء الثاني، صدفة، في المصعد. صدفة من تلك الصدف التي تشبه الإشارات. كان يقف كأي موظف، لا يسبق أحدا، ولا يلوح بلقب. رجل تعرفه من صمته، لا من صورته. وفي تلك اللحظة، أيقنت أن السلطة أحيانا تخف، وتتجرد من جبروتها، حين تسكن قلبا لم تفسده. ومنذ ذلك اللقاء، بدأت أعيد ترتيب فهمي للأشياء.

لكن الطريق إلى الحلم لم يكن مفروشا بالورود. تخرجت، رجعت، قلت: “الآن أبدأ”. لكنني وضعت في زاوية معتمة، في صفحة تطوى في ملفات الآخرين. وقيل لي: “الوزير لا يريدك.” وصدقت. لا تسألني لماذا صدقت… فالإنسان، حين يرهق، يصبح هشا. وحين تتكرر العبارة من أفواه من يحيطون بك، يبدأ الشك بالتسرب إلى جلدك. انطفأت… لكن لم أمت. ظل الحلم في داخلي يتأجج، يرفض الموت. وقررت: سأعود إليه. طرقت الباب، وكان كما كان دائما: لا يسألني “من أنت؟”، بل يقول: “تحدثي”. فقلت كل شيء. عن الظن، عن الشك، عن الحصار النفسي، عن الأكاذيب التي لبست هيئة نصائح، وأحاطتني. وحين أنهيت، لم يعاتب. لم يقل: “لماذا لم تأت مبكرا؟” بل قال ببساطة: “أنت هنا الآن… فلنبدأ.” تلك الجملة كانت بوابة ضوء. من هناك، بدأت أولى خطواتي. كانت بسيطة، خجولة، ولكنها كانت “لي”. شيئا فشيئا، تدحرج الحلم… برنامج صغير، إدارة البرامج الأجنبية، ثم مذيعة بالإنجليزية، ثم صوت لفلسطين بلغة العالم. لكن لم يكن الطريق ممهدا، فثمة دائما من يخافك حين تكون صادقا، من يراك تهديدا لا لأنك تتآمر، بل لأنك تجيد العمل. اتهموني، شوهوني، جرحوني، لكنني كنت أعود إليه كل مرة، لا كي يشفع لي، بل كي يسمعني كبشر. في كل مرة، كنت أجد فيه إنصافا بلا صخب، وعدلا بلا استعراض. وربما لم يهبني معجزة، لكنه لم يسلبني الأمل. ربما نسي مرة، لكنه لم يتعمد التجاهل. وربما نسيت أنا أن أشكره في العلن، لكني الآن أكتب، لا مدحا، بل شهادة.

شهادة حق، عن رجل لم يختبئ خلف مكتبه، ولم يتسلح بلقب، بل اختار أن يكون “إنسانا”. في زمن كثر فيه الازدحام بالهتاف، كان عساف، صوتا بلا صراخ.. لم يصنع مني بطلة، لكنه أعاد لي ثقتي بنفسي، ومنحني حق المحاولة. وإن كان لا يقرأ هذه الكلمات، فأنا أكتبها كي أقول لزمن قادم: في قلب المؤسسات، أحيانا، يولد إنسان… وحين يولد الإنسان، تعود الكلمة إلى معناها. في حضرة ذلك الحلم، لم أعد موظفة، كنت أنا… كاملة، حرة، ومستحقة. وما زلت أؤمن: أحيانا، تكفي فرصة واحدة، كي تعود الحياة إلى حلم كاد أن يمحى.

حين يصير الإعلام سلاحا.. أحمد عساف ورواية فلسطين التي لا تسرق ..

أكتب اليوم، لا لأرسم صورة وردية، ولا لأختبئ خلف المجاز الأدبي، بل لأقول كما هو: نعم، تلعثمت أمامه أول مرة… ولا زلت. لست ممن يهابون المواقف، لكن في حضرة الحلم، أحيانا تتعثر الخطى. وحين يتحول المسؤول إلى مرآة، ترى نفسك بوضوح مؤلم… وتنتظر أن يستفيق الحلم.

نحن أبناء وطن لا تقاس فيه الأشياء بعدد اللافتات، بل بعدد المرات التي حملنا فيها الحقيقة على ظهورنا، وركضنا بها إلى النور. في زمن لم يعد فيه للحياد مكان، وحين تغدو الحقيقة ضحية بين شريط إخباري وآخر، في زمن انكسرت فيه الموازين وتقدمت فيه الصورة على الرصاصة، والكلمة على القرار… كان لا بد من رجل يدرك أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على الذاكرة، على السرد، على من يكتب الرواية… ومن يرويها. رجل ك أحمد نجيب عساف جاء من هوامش التجربة الفلسطينية الكبرى، حاملا في صمته مشروعا، وفي حضوره ظل فكرة تقاتل لا بالبندقية، بل بالكلمة التي تعرف إلى أين تتجه. كان أشبه بقائد بلا ضجيج، يسير في حقول الألغام الإعلامية، ويعرف أن المعركة اليوم لا تخاض في الخنادق فقط، بل على الشاشات، وفي تفاصيل اللغة، وفي هيئة الرواية التي إن لم نكتبها نحن… كتبها عنا الآخر.

لقد فهم عساف، قبل كثيرين، أن الاحتلال لا يكتفي بقنص الأجساد، بل يذهب أبعد: يقنص الرواية، يعيد تفصيلها، يملأ فراغاتها بالكذب، ويقدمها إلى العالم كما يشاء… لا كما حدثت. أدرك أن الرواية الفلسطينية تستهدف في جوهرها، لا في تفاصيلها فقط. في لغتها، في صورتها، في ملامحها التي تتلاشى حين يقصى الفلسطيني عن المنصة. ومن هنا، لم يكن عساف يبحث عن إعلام “يغطي”، بل عن إعلام يكشف، يواجه، يجيد الصياغة لا البكاء. عن صوت لا ينوح، بل يشرح. لا يتوسل، بل يفكك منظومة الظلم، ويقيم الحجة على العالم.

عساف: الميكروفون الفلسطيني في زمن المعركة …

في زمن تتسابق فيه المنصات، وتنحني فيه بعض الميكروفونات أمام أول ضغطة، كان عساف يرفع الميكروفون مثل متراس فلسطيني، ويحول كل مقطع، كل نشرة، كل صورة من اشلاء طفل في رفح أو عجز عجوز في مخيم جنين إلى وثيقة قانونية وإنسانية وسياسية. ما فعله عساف لم يكن إصلاحا تجميليا في مؤسسة لها وزنها، بل كان تحولا بنيويا في وظيفة الإعلام الفلسطيني، نقله من خانة التلقي إلى موقع الفعل الجاد، من خانة المفعول به إلى خانة من يصنع الفعل ويدير خطابه.

لم يعد الصحفي الفلسطيني الرسمي موظفا، بل مقاتلا شرسا واعيا، كاميرته سلاح، لغته موقف، وموضوعه ليس استجابة بل مبادرة سردية تنازع على الحقيقة. ولم يكن عساف في هذا كله خطيبا ولا شاعر منابر، بل رجل يصغي كثيرا ويتحدث قليلا، لكنه حين يتكلم تعرف أن الكلام ليس تزويقا، بل خطة، ليس شعارا بل وعيا بمعركة يعرف خرائطها جيدا. ربما لم يسع إلى المجد، لكنه أعاد الاعتبار للكرامة الإعلامية الفلسطينية، وجعل من النشرة المسائية ساحة مواجهة سياسية، ومن الفيلم الوثائقي أداة مساءلة أخلاقية، ومن الصحفي العادي شاهدا على زمن الاحتلال وزمن المقاومة.

ولأنه لا يحب الضجيج، لم يأت بخطاب انتصار بل بهدوء يشبه عمق المعركة نفسها، كان يعرف أن الكلمة حين تقال في وقتها وبصوتها قد تنقذ أمة كاملة من السقوط في فخ الصمت. ولذا، لم يكن عساف مجرد “المشرف العام على الإعلام الرسمي”، بل المشرف على خطاب فلسطين في عصر يتكاثر فيه التزويف وقلب الحقائق، وتصبح فيه الهوية نفسها عرضة للتشويه.

في زمن اختلطت فيه السرديات وتحولت فيه المنصات إلى ساحات قتال، كان صوت فلسطين بحاجة إلى من يحميه من التشظي دون أن يطفئه، وقد فعل.

“عساف: صانع الرواية الفلسطينية في زمن السرقة والتشويه” ..

عندما تولى أحمد عساف مسؤولية الإشراف العام على الإعلام الرسمي، لم يكن ذلك في لحظة استقرار، بل في زمن بدا فيه كل شيء على المحك: الأرض تنهش، والقدس تهود، والدم الفلسطيني يستباح يوميا في وضح الشاشة، دون أن يجد له صدى عادلا في الإعلام العالمي اجمع. لم تكن النشرات تقنع، ولا الرواية تسمع، ولا الصوت الفلسطيني يجد طريقه خارج حدود الجرح.

كان الإعلام الفلسطيني، الرسمي منه تحديدا، يقف على حافة السؤال: هل ما زال قادرا على أن يكون حارس الرواية؟ أم أنه تحول إلى أرشيف بكاء يعلوه الغبار، لا يسمعه أحد؟ في هذا السياق المتصدع، لم يأت أحمد عساف ليدير أزمة مؤسساتية، بل جاء ليواجه سؤالا وجوديا: كيف يمكن للإعلام الفلسطيني أن يقاوم؟ وكيف يتحول من ناقل للحزن إلى صانع للوعي؟ لم يحمل عساف عصا سحرية، بل حمل رؤية. رؤية تعرف أن الحكاية الفلسطينية ليست مادة خاما للعواطف، بل قضية مشروعة تحكى بلغة العصر، وتخاض بمنطق المواجهة لا الشكوى. قال منذ اللحظة الأولى: “نحن لا نملك ترف الحياد، لأن الرواية تسرق من أفواهنا ونحن صامتون.” وعلى هذا الأساس بدأ تحوله من الداخل. لم يغير الشعارات على الجدران، بل أعاد تشكيل البوصلة داخل العقول. ففي زمن باتت فيه الصورة أقوى من الخطب، والتغريدة أسرع من البيان، أدرك

من الإنجازات، بل من تشخيص العطب: ضعف لغوي، غياب التأثير، قلة انخراط في الفضاء الدولي، خطاب مكرر، مؤسسات منهكة، وكوادر تحتاج من يثق بها لا من يقصيها. وكانت البداية في الاعتراف بالحاجة إلى التحول: لا تجميل الواقع، بل مواجهته. لا تكرار الرواية، بل إعادة كتابتها بلغة لا تخون المعنى ولا تجامل الظلم. ولأن الحكاية تبدأ من الناس، من الصحفي والمعد والمراسل، فتح عساف أبواب التدريب لا كطقس بيروقراطي، بل كشرط للنهضة، وأعاد تشكيل غرف الأخبار كأنها غرف عمليات لصد الزيف وإنتاج المعنى. غادر الإعلام الرسمي لغة البيانات الباردة، ودخل فضاء المنصات الاجتماعية، بلغة تشبه الناس، وتحاكي وعيهم، فتحولت نشرة الأخبار إلى مساحة اشتباك سردي، وأصبح الخبر لا يركض خلف الرواية الإسرائيلية، بل يصنع روايته ويجر الآخرين للرد عليها.

“من كسر الصمت إلى صناعة الصوت: فلسطين كما تقول نفسها” …

في زمن تراجعت فيه الحقيقة إلى ما وراء الشاشات، وأصبحت تقاس لا بصدقها، بل بمدى انتشارها… لم يعد يكفي أن نكون على حق، بل صار علينا أن نحسن قول هذا الحق، أن نحمله من عتبة الألم إلى منصة العالم، لا كندبة في الذاكرة، بل كصوت لا يقبل الإلغاء. حين تولى الدكتور أحمد عساف الإشراف على الإعلام الفلسطيني الرسمي، كان يدرك أنه لا يمسك بزمام مؤسسة فقط، بل يمسك بخيط الرواية الوطنية الممزقة، في زمن تحاصر فيه فلسطين ليس فقط بالأسلاك والأسلحة، بل بالقصص المفبركة، وبالصور المقلوبة، وبالعناوين المسمومة. فلم يكن كل ما هو فلسطيني مستهدفا على الأرض فقط، بل في المخيلة، وفي النشرات، وفي كتب التعليم الأجنبية، وفي شبكات الأخبار العالمية التي تدمن المحايدة المزيفة، تلك التي تساوي بين القاتل والمقتول، وتجيد تسمية الضحية “خطرا”، وتصنع من المحتل “مواطنا يدافع عن نفسه”. بينما كانت الجرافات تهدم القرى، والطائرات تقصف المخيمات، والأرض تبتلع دون أن تصرخ، والأمهات يدفن أبناءهن تحت صمت عربي رسمي، كان الإعلام الإسرائيلي يبني صورة أخرى: وطن بلا شعب، ودولة بلا دم، وقصة بلا مجازر. من هنا لم يكن أمام الإعلام الفلسطيني الرسمي سوى أن يثور، أن يتمرد على صمته، أن يكسر قالب النشرات المحفوظة، ويعيد اختراع دوره: لا كناقل خبر، بل كصانع وعي. عساف، ابن جنين التي تعلمت أن تقاوم بالتراب والصوت معا، لم يتسلق على مقعده، بل غاص في أسئلة الوجود الأولى: لماذا لا يسمعنا العالم؟ هل نعاني من نقص في العدالة… أم من عجز في روايتها؟ هل أخفقنا في إيصال صوتنا، أم أننا لم نمنح فرصة الحديث؟ وإن منحنا، هل كنا نملك اللغة التي تقنع لا التي تبكي؟ من هنا، لم يكن الانفتاح على لغات العالم خطوة تجميلية أو بادرة دبلوماسية، بل كان خيارا وجوديا، شبه ما يقارب الضرورة الوطنية في زمن الإعلام المتحول إلى ساحة حرب. وصار لزاما على من يحمل المايكروفون الفلسطيني أن يجيد لغات العالم، لا ليطلب التضامن، بل ليقدم الحقيقة كما هي: واضحة، حية، كاملة، دون وسيط أو مترجم يعيد تشكيلها. من هنا، كان الانفتاح اللغوي والجغرافي الذي قاده عساف عمقا استراتيجيا نابعا من إدراك وجودي: أن من لا يملك القدرة على قول نفسه، سيتكفل الآخر بقولها عنه… وبما يناسبه.

أطلق عساف أكثر من 25 منصة إعلامية، تنطق بلغات شعوب العالم: بالإنجليزية لاختراق الجدار الغربي المحصن بالسردية الصهيونية، بالعبرية ليس فقط لمخاطبة الآخر، بل لتفكيك بنيته ومساءلة منطقه، وبالفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والبرتغالية… ليقال للعالم كله: هذه فلسطين، لا كما تعرفونها… بل كما هي. لكن الأهم، لم تكن اللغة وسيلة للترجمة فقط، بل أداة للمخاطبة، للحوار، ولإعادة تعريف الإنسان الفلسطيني في الوعي العالمي. تحول الإعلام الفلسطيني الرسمي من رد الفعل إلى الفعل، من التبرير والدفاع، إلى صناعة خطاب مقنع، إنساني، قانوني، ومؤسس على وثائق لا انفعالات. لم تعد القضية تقتصر على صور الجرحى والشهداء وركام البيوت، بل أصبحت تروى أيضا من خلال روافدها الحضارية، من الثقافة، والفن، والتعليم، من حياة الفلسطيني اليومية… التي تشهد على الاحتلال، لكنها لا تختصر به. بهذا التوسع، لم يكسر فقط احتكار الرواية، بل كسر أيضا الجدار النفسي الذي فرض على الفلسطيني دور “الضحية” وحده. ففي تلك اللغات، خرج صوت الفلسطيني لا ليتسول تعاطفا، بل ليعلن عن كينونة كاملة: شعب حي، يقاوم… لا ليبقي على رماده، بل ليستعيد شعلة حريته.

وها هو الإعلام الفلسطيني، في هذا التحول، لا يعود مجرد أداة ضمن مؤسسة، بل يصبح ذاكرة ناطقة، وصفحة عالمية، وحضورا لا يمكن تجاهله… لأن الفلسطيني الذي يتكلم الآن، لم يعد يخاطب “الآخر” فقط، بل يخاطب العالم بلغة لا تترجم… بل تسمع، وتصغي، وتصدق.

“الرواية لم تعد تُروى عنا… بل نكتبها نحن، بلغات العالم” …

لم يكن كافيا أن تنطق فلسطين بلغات العالم، بل كان لا بد أن تسكن في جيوب الناس، أن تدخل إلى الشاشات الصغيرة التي لا تفارق أيديهم، حيث تصاغ القناعات وتبنى السرديات في ثلاثين ثانية أو أقل.

في عهد الدكتور أحمد عساف، أدرك الإعلام الفلسطيني الرسمي أن ميادين المعركة لم تعد فقط على الأرض أو في نشرات الأخبار، بل باتت في الفضاء الرقمي، حيث الكاميرا تسبق الرصاصة، وحيث تغريدة واحدة قد تغير وعيا عاما. لم يدخل الإعلام الرسمي هذا الفضاء كإضافة تجميلية، بل كخيار استراتيجي، جزء من معركة الرواية والوجود.

صفحات الإعلام لم تعد فقط تواكب الحدث، بل تلاحقه، تسبق التشويه بالصورة، وتكسر الصمت بالصوت، وترد على الرواية الإسرائيلية بلغة العصر: الفيديو، الإنفوغراف، البودكاست، الريلز. لم تعد فلسطين تقدم فقط كقضية دم وركام، بل كقضية شعب حي، ينتج ويعيش ويقاوم. وهكذا، لم تعد فلسطين مختزلة في مشهد، بل أصبحت حاضرة في كل إشعار يظهر على الشاشة، تحكى بلغات متعددة، وتسمع بوضوح، لأن من يتقن أدوات عصره، لا يخشى على روايته من الضياع.

“حين خرجت فلسطين من عزلتها الإعلامية… وكتبت نفسها بلغات العالم” …

لم تكن فلسطين يوما غائبة عن ضمير الشعوب، لكنها غابت – أو غيبت – طويلا عن شاشات العالم. لم يكن الغياب صدفة عابرة، بل نتاج تراكمي لهيمنة الرواية الإسرائيلية على مراكز التأثير، ولتقاعس متواصل عن اقتحام الفضاء الدولي بما يكفي من أدوات، ومن حضور، ومن خطاب قادر على إقناع لا على استجداء.

في هذا السياق، لم يكن الخيار أمام الإعلام الفلسطيني الرسمي أن يرضى بواقع التهميش، ولا أن يعيد إنتاج ذاته في الدائرة نفسها من الانتظار، بل كان لا بد من تحول في الرؤية والوظيفة. تحول حمله أحمد عساف، لا بوصفه مشروع إدارة، بل بوصفه مشروع حضور فلسطيني فعال، يدرك أن الصوت الوطني لا يجب أن يبث من الداخل فقط، بل أن يبنى له امتداد خارجي يحاكي نبض الأرض بلغة الآخرين.

ومن ثلاث عواصم عربية تقليدية – عمان، القاهرة، بيروت – انطلقت التجربة إلى أربعين نقطة في العالم، لا لتضيف عددا في ملف المؤسسات، بل لتكسر الحصار الجغرافي والرمزي عن القضية. من شمال أفريقيا، إلى الخليج، إلى أوروبا الغربية والشرقية، إلى أمريكا اللاتينية… كان الهدف واضحا: ألا تظل فلسطين محصورة في ذاكرة من يعرفها، بل أن تعاد كتابتها في وعي من لا يسمع عنها إلا ما يراد له أن يسمعه.

هذا الحضور لم يكن ديكورا دبلوماسيا، بل ميدانا لإنتاج الرواية من موقعها الطبيعي. لم تعد فلسطين تكتفي بالظهور في نشرات الآخرين، بل أصبحت تنتج خطابها، تحرر لغتها، وتقدم حكايتها من زوايا لا تختصر في الدموع، بل تبنى على فهم أعمق للسياق، وللإنسان، وللحق.

لقد أدرك الإعلام الرسمي، في هذا التحول، أن مجرد الوصول إلى الشاشة لا يكفي، بل يجب أن يكون الحضور قائما على شرعية الكلمة، وصدق الصورة، واستقلالية الصوت. وهكذا، لم تعد مكاتب الخارج مجرد ترجمة للعربي، بل منصات حوار مع الآخر بلغته، ومع أدواته، ومن داخل فضائه.

بهذا المعنى، لم يعد الإعلام يركز فقط على كيف تقال فلسطين، بل أين تقال، ومن يقولها، ولمن.

بين الاتفاق والتوأمة… تحالف إعلامي عابر للحدود …

في العمل الإعلامي، لا يكفي أن تكون حاضرا، بل أن تكون جزءا من منظومة تعيد صياغة حضورك في وعي الآخر. من هذا الإدراك العميق، مضت التجربة الإعلامية الفلسطينية الرسمية، بقيادة أحمد عساف، إلى ما هو أبعد من مجرد البث؛ نحو التوأمة، والشراكة، وتوسيع قاعدة الحلفاء.

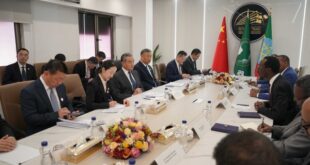

لم تكن الاتفاقيات التي وقعت مع مؤسسات إعلامية عربية ودولية مجرد أوراق رمزية تؤرشف في المناسبات، بل كانت مدخلا حقيقيا لإعادة التموضع الفلسطيني في قلب المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

من وكالات أنباء وقنوات فضائية، إلى منصات ثقافية كانت حتى الأمس القريب مترددة، أو صامتة… أصبح لفلسطين فيها حيز واضح، لا بمنطق المجاملة، بل بمنطق الاعتراف بالدور والرواية.

لقد جرى، من خلال هذه الاتفاقيات، ليس فقط فتح أبواب بث جديدة، بل إعادة ترسيم موقع فلسطين في غرف التحرير، وفي أولويات الخبر، وفي مزاج الرأي العام.

الدبلوماسية الشعبية… حين يُصبح الإعلام سفيرًا …

في هذا المشهد، لم يكن أحمد عساف يدير الإعلام كوظيفة، بل بوصفه ذراعا سياسية شعبية، تكمل ما قد تعجز عنه الدبلوماسية الرسمية أحيانا. فهو يدرك أن الكاميرا ليست فقط أداة توثيق، بل أداة إقناع، وأن التقرير الجيد لا يقل تأثيرا عن بيان سياسي رفيع.

من هنا، تحول الإعلام الرسمي إلى ما يشبه السفير المتنقل: لا يتوقف عند حدود البث، بل يتقدم نحو الجمهور الخارجي بخطاب يخاطب الناس بلغتهم، ويعرض فلسطين ليس فقط كقضية عادلة، بل كصوت يتقن مخاطبة الآخر، دون انكسار، ودون مبالغة.

لقد كان الهدف مضاعفا: أن تقال الحقيقة… وأن تقال بثقة، لا كشكوى، ولا كرجاء. وهكذا، لم تعد فلسطين تتلقى أسئلة الآخرين فحسب، بل صارت تعيد طرح الأسئلة عليهم، من موقع الوعي، وموقع الشراكة، وموقع لا يحتاج إلى ترجمة

“صوت لا يهادن… وصورة لا تُخدع” …

الإعلام الرسمي الفلسطيني اليوم ليس مجرد شاشة تبث عبر الأقمار أو عدسة تراقب من بعيد، بل هو شاهد حي على الجرائم التي ترتكب أمام أعين العالم، صوت يسجل الحقيقة قبل أن تطمس، ويروي الرواية قبل أن تعيدها آلة الاحتلال تزويرا وتزييفا. خرج الإعلام الرسمي من ثياب البروتوكولات الميتة وجدران المكاتب المغلقة، ونزل إلى الأزقة المدمرة، إلى المدارس التي تحولت مقابر، إلى أحضان الأمهات اللواتي لا يجدن سوى الكاميرا ليودعن بها صورة أولادهن الأخيرة. إعلام لا يخفي الدموع ولا يزين الألم، بل يقدم الواقع كما هو: عاريا، صارخا، بلا رتوش مبالغ فيها. ومع تصاعد آلة القتل الإسرائيلية من غزة إلى جنين، ومن الخليل إلى القدس، كان الإعلام الرسمي في الصفوف الأمامية، إذ لم تكن عدسته ناقلة فقط للأحداث، بل كانت في كثير من الأحيان “الحدث” ذاته. حين يقصف مكتب التلفزيون في غزة، وتغلق مكاتب الإعلام في القدس بقرارات الاحتلال التعسفية، ويطارد جنود الاحتلال الصحفيين في الضفة، يصبح الإعلام فعل مقاومة بالكلمة والصورة لا يقل شجاعة عن مقاومة البندقية. دفع الإعلاميون ثمنا غاليا من شهداء ومعتقلين، وتحطمت الكاميرات على أبواب المخيمات، لكن الصوت بقي والمادة المصورة صارت شهادة حية، وأصبح الإعلامي الفلسطيني جنديا بزي الحرف. في مواجهة ماكينة الاحتلال الإعلامية التي تجيد الكذب بصوت ناعم وتجمل المجازر بخمس لغات، يقف الإعلام الرسمي كحائط صد أخلاقي يقدم رواية إنسانية لا أيديولوجية، ويراهن على ضمير العالم مهما بدا غافلا. ما ينتج ليس مجرد محتوى بل وثيقة إدانة وأرشيفا وطنيا يمكن أن يستخدم في المحاكم الدولية والمؤتمرات الحقوقية كشهادة دامغة ضد محاولات إنكار الحقيقة، فهو يغرس ذاكرة جماعية كي لا يمحى الألم ولا ينسى الجلاد، ولا تعاد روايات التساوي بين الضحية والجلاد. هذا الإعلام هو المرآة المرة التي لا تجامل السلطة ولا تهادن الاحتلال، هو الصوت الذي بقي حين خفتت الأصوات، والصورة التي ثبتت حين سقطت الأقنعة، هو من يفضح تهجير الشيخ جراح ويحصي شهداء رفح ويرافق الأمهات في نعيهن البطيء، ولهذا يعتبره الاحتلال خطرا وجوديا لأنه يقول الحقيقة، والحقيقة في زمن الاغتصاب هي أشد أنواع المقاومة.

حين صار البث فعلا وطنيا لا زمنا بين نشرتين …

في زمن تتكالب فيه السرديات وتتسلل آلة الاحتلال الى ثنايا الذاكرة لا عبر الجدران فقط بل عبر الحكاية نفسها كان لا بد للاعلام الرسمي الفلسطيني من ان يختار اما ان يبقى عند تخوم الرسميات يكتفي بنقل الحدث كما يراد له ان يروى او ان يصبح هو ذاته جزءا من هذا الحدث فاعلا لا ناقلا صانعا للرؤية لا تابعا لها وهكذا ومنذ تولي الوزير احمد عساف مسؤولية الاشراف على هيئة الاذاعة والتلفزيون لم تعد الرسالة الاعلامية حرفة مهنية فحسب بل مشروعا وطنيا متكاملا ينطلق من الانسان الفلسطيني ليعود اليه ويترجم الحكاية الكبرى بلغة الناس وملامح البيوت وندبات الخوف التي لا ترى في البيانات لم تعد الشاشة الرسمية مراة للحكومة بل اصبحت مراة للناس فتحت الكاميرا على شوارع المخيم، دخلت بيوت الشهداء قبل ان تدخلها الاخبار واستبدلت البث الرسمي ببث الوجع حين صمتت المنابر واحتكر العالم الصورة .

لقد اصبح البرنامج الفلسطيني لا مجرد عرض تلفزيوني بل شهادة ميدانية حية على زمن الحصار ومقاومة الرواية كان يعرض علينا وجه الوطن لا عبر الخريطة بل عبر عيون طفل في غزة وام تنتظر ابنها في سجن مجدو وشاب يحلم وسط الركام بمستقبل لا يطاله الاحتلال لم تعد التغطيات تنتهي عند الخبر السياسي بل امتدت تمسك نبض الانسان ببرامج تحاكي الاطفال بلغة تربوية تعلمهم كيف يكون الانتماء فعلا لا شعارا وبمساحات تنصت لاصوات الشباب لا تلقنهم بل تسالهم من انتم وماذا تريدون وبمبادرات تنصف المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة ليس من باب الشفقة بل من باب الكرامة.

فما قدمه الاعلام الرسمي من منصات للفئات المغيبة لم يكن استعراضا للضمير بل استعادة لفكرة ان الوطن لا يكتمل ان لم يظهر فيه الجميع وان الكاميرا لا تسلط على القوي وحده بل تنحني امام الضعيف لترفعه وكانت القدس دائما حاضرة في البرامج كما هي في التاريخ لا كبقعة محتلة فحسب بل كوجدان يقاوم المسح والتهويد فكل ما يبث عنها هو فعل مضاد للنسيان فعل يكسر به الزمن الاسرائيلي الذي يحاول ان يمحو الازقة والماذن والعيون المفتوحة على الصبر حتى في المناسبات الدينية لم يكن الحضور شكلا طقسيا بل اشراقا روحيا لتعدد فلسطين اسلامية ومسيحية وسامرية فلسطين التي تتلو دعاءها باكثر من نغمة وتصوم وتصلي وتحب دون ان تفقد جوهرها الواحد فلسطين مباشر هذه القناة التي تحولت من اسم الى وعد لم تغلق شاشتها عن اي فعل شعبي نقلت الاعراس حين كان الوطن يحتفل ووقفت في جنازاته حين كان الحزن سيد اللحظة كانت شاشة لا تحركها الاوامر بل تحركها الذاكرة وتقدم الوجع بلا مجاز والمقاومة بلا زينة من هذا العمق لم يكن ما تغير في الاعلام الرسمي مجرد تحسين بصري بل كان تحولا وجوديا اصبحنا نشبه انفسنا على الشاشة نرى ملامحنا نسمع صوتنا ونكتب روايتنا بايدينا لا باقلام مستأجرة هذا هو المشروع الذي بدأ ولا يزال يقاوم كلما حاولوا اسكات المايكروفون او اسقاط الكاميرا حين يصبح الاعلام مظلة لا منبرا فقط في المشهد الفلسطيني المتقاطع حيث تتنازع القوى بين الفصائل وتتنافس الاصوات في ساحات الاعلام المفتوحة على الجروح اختار الاعلام الرسمي الفلسطيني ان يسلك طريقا ثالثا لا يخاصم ولا يقصي بل يبادر ويفتح ذراعيه فلم يكن الاعلام الرسمي في عهد اشراف الوزير احمد عساف حائطا يصد الاعلام البديل او المستقل بل صار جسرا يمد الدعم حين تغلق الابواب ويفسح المجال حين تضيق المساحات ويحتضن الطاقات الناشئة لا ليذيبا في بيروقراطيته بل ليكمل بها صورة المشهد في هذا السياق لم ينظر الى الاعلام المستقل كمنافس بل كصوت اضافي في جوقة واحدة تؤدي نشيدا واحدا نشيد الهوية والحق والعدالة، فمنح الاعلام الرسمي ادواته الفنية واللوجستية وبعضا من ميزانيته وخبرته ليوتيح للشركات الاعلامية الناشئة وللمجموعات الشبابية التي تصنع محتواها من الازقة والمخيمات ان تنشر اعمالها ان ترى ان تسمع لا على هامش الشاشة بل في صلبها.

اما في المسار الثقافي فقد ادرك الاعلام الرسمي ان المعركة على فلسطين لا تخاض فقط بالمقال والتحقيق والتقرير بل ايضا بالقصيدة واللوحة والمسرح وان الرصاصة لا تواجه بالرصاصة وحدها بل تواجه بالاغنية التي تحيي والرواية التي لا تموت لذا كان الاعلام الرسمي الراعي الاوفى وربما الاكثر استدامة للمهرجانات الفنية والاعلامية التي تقام في الوطن لم يكن حضوره شكليا ولا مشاركته ديكورا بل كان شهادة التزام ان الثقافة ليست زينة وطنية بل سلاح وهكذا تحولت قنوات الاعلام الرسمي الى منصات عرض للروح الفلسطينية تضيء على الافلام الوثائقية المصنوعة بايد شابة وتروج للكتب والعروض والمبادرات الثقافية لا لتكسب جمهورا بل لتثبت انتماءها لفكرة فلسطين التي تقاتل وتبدع في الوقت نفسه .

خاتمة: حين يصبح الإعلام… حين قرر أن لا يكون تابعًا بل صانعًا للرواية

في سياق إعلامي تهيمن عليه السرديات المعلبة وتختزل فيه القضايا في عناوين طارئة، نهض الإعلام الفلسطيني الرسمي، تحت إشراف أحمد عساف، بوظيفة تتجاوز البث والإبلاغ نحو إعادة تشكيل الوعي الجمعي. لم يكن عساف بصدد إدارة مؤسسة إعلامية بقدر ما تولى مهمة إصلاح بنيوي لمفهوم الخطاب الفلسطيني ذاته، بالانتقال من منطق التلقي إلى منطق المبادرة. تحول الإعلام الرسمي إلى فاعل سردي، يشتبك مع الرواية المهيمنة لا ليجادلها فقط، بل لينقضها معرفيا وأخلاقيا. الكلمة والصورة لم تعودا أدوات وصف، بل أداتا مقاومة. وفي عالم يقايض المأساة بالمرئي والمؤثر، صارت الكاميرا الفلسطينية تنتج المعنى وتؤرشف للعدالة، لا للذاكرة فقط. إن ما تحقق في عهد عساف ليس مجرد تحسين أداء، بل بناء شرعية إعلامية تستند إلى الحقيقة بوصفها حجة، وإلى الإنسان الفلسطيني بوصفه مركز الخطاب، لا مادته.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .