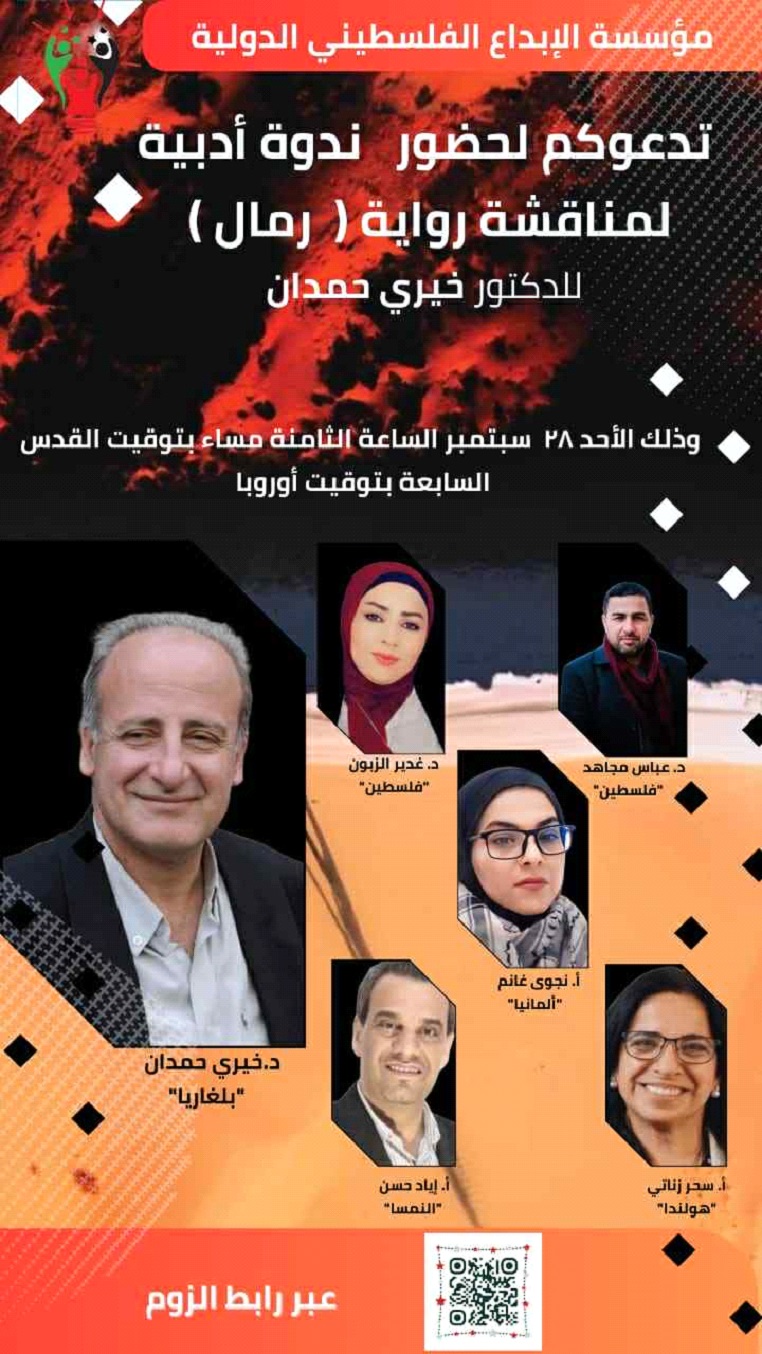

شفا – في فضاء يلتقي فيه الأدب بالذاكرة، والتاريخ بالوجود، التأمت الندوة الأدبية التي نظّمتها مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية بإدارة المبدعة نجوى غانم، لتصبح لوحة متحركة من الكلمات التي تحمل عبق الوطن ودمع الحنين.

أطللتُ من مهد السيّد المسيح في بيت لحم، حاملة معي جذوة عزّ وشموخ، وحقائب من أكاليل الزيتون الكنعاني، وعبرت الحواجز العسكرية على بساطٍ طائرٍ يمرُّ فوق خليل الرحمن، حيث فقطفت عناقيد عنب شهدية، وألقيتُ بتحية قلبية على المبدع الوفي عبّاس مجاهد، الذي يكتب من صُلب العناقيد معلقةً روحيةً للوقفة الطلليّة، وأغنيةً للزمن الذي يرسّخ أقدام الأجيال على صخور التاريخ.

في هذا المشهد الثقافي الأدبي الذي يجمع بين الحنين والتأمل، حملت كلمات الحضور نفحاتٍ إكسيرّية، وبلسمًا للجراح التي خلفتها سنوات الحصار، خاصة في غزة العزّة، حيث البحر يئنّ والبيوت تنهض صارخةً من الرماد، كأنها تستنهض الروح الفلسطينية من بين الركام. هنا، ارتبطت الندوة بروح الغزيّة الأصيلة نجوى غانم، المهجّرة بفعل الحرب المقيتة والمقيمة في ألمانيا، والتي ما تزال تحمل غزة في حقيبة روحها أيقونة لا تبلى، حاملةً الإيمان بأنّ الحكاية أعمق من الرصاص.

وفي امتدادٍ فكري وجغرافي، انتقلت روح الندوة إلى المبدعة سحر زناتي في هولندا، حيث أضافت في حضورها بعدًا إنسانيًا لا ينقطع، فيما عبرت القراءات والحوارات إلى المبدع إياد حسن في النمسا، ليصبح الجمع في سفينةً تمخر عباب المنفى، وتعيدنا إلى مرافئ الوطن بالروح والكلمة.

فكلّ كلمة، وكلّ فكرة، كانت حجرًا يبني جسورًا من الأمل على أنقاض اليأس.

ومن ثم، ارتفعت السفينة طائرة تحلّق بفكر أصحابها فوق السحاب الركامي الماطر لتصل إلى الروائي العملاق خيري حمدان في بلغاريا، حيث وُضعت أمامه هدايا الروح: زيتون بيت لحم، وعنب الخليل، ودمع غزة، وأنفاس الشام، ووفاء المنافي.

هنا، تشكّلت باقة كبرى، باقة تليق بمقام روايته “الرمال”، الرواية التي جعلت الموت حياةً، والغياب حضورًا، والكلمة وطنًا، وفتحت النافذة على أمل يتحدى القصف.

وإلى “الرمال” لخيري حمدان ومواجهةً جريئةً مع سؤالِه المزلزلِ: هل من الضروري أنْ تشرقَ الشمسُ كُلَ صباحٍ خلفَ النافذة؟ سنجدُ أنفسَنا أمام تحدٍّ فلسفيٍ يَطالُ معنى الحياةِ ذاتِها.

فالطبيعي أنْ تشرقَ الشمسُ، وأنْ ينهضَ الإنسانُ على وعد ِالنهار، لكنْ ماذا لو كان الوطنُ هو النافذةُ، وكانَ الاحتلالُ هو الحاجزُ السميكُ أمامَ ضوءِ الشمسِ؟ وماذا لو صارَ الصباح ُذاتُه مشروطاً بقرارٍ سياسيٍ، ومحاصراً بمعبر، أو مؤجلاً حتى إشعار آخر؟

الوطن في هذه اللحظة المأزومة سيخرجُ الوطنُ عن صمتِ جغرافيّتِه ويتحولُ إلى سؤالٍ وجوديٍ:

⦁ فهل من الضروريِ أنْ نواصلَ الحُلْمَ بالحريةِ كما نواصلُ انتظارَ شروقِ الشمس؟

⦁ وهل من الممكنِ أنْ يظلَ الوطنُ قائماً حتى لو غابت شمسُه المؤقتةُ؟

⦁ أم أنَ غروبَ الوطنِ يعني غروبَ النهارِ كلِه؟

بهذا السؤالِ، يدعونا الكاتبُ إلى مساءلةِ يقينياتِنا: الشمسُ ليست مضمونةٌ، والوطنُ ليس معطىً نهائياً، والحياةُ ذاتُها قد تُختطفُ من تحتِ أقدامنا.

إذنْ، هي لحظةُ استيقاظٍ: بأنْ ندركَ أنّ الوطنَ فعلُ إصرارٍ يتجدّدُ مع كلِ صباحٍ. وأنْ ندركَ أنَ شمسَ الوطنِ لا تُعطى مجاناً، بل تُنتزعُ كما تُنتزعُ الحريةُ من فمِ الموت.

ومن هنا، يدخلُ نصُ “الرمال” موسوعةَ المقاومةِ الأدبيةِ ليذكّرَنا أنّ ما نعتبرُه بديهياً وهو شروقُ الشمس، وانبلاجُ النهار، ودفءُ البيتِ، وحِضنُ الأمِ – كلُّه يصبحُ سؤالاً مفتوحاً حينَ يكونُ الوطنُ تحتَ الاحتلال.

أجل، ولا أظنُكم يا رعاكم الله تختلفون معي، إنّه سؤالٌ وجوديٌ يضعنُا على العتبة: فإذا كانت الشمسُ قد لا تشرقُ غداً خلفَ نافذتنِا، فهل نملكُ نحنُ شجاعةَ أنْ نكونَ شمساً أخرى؟ وهل نملكُ أنْ نكتبَ ونحبَ ونَحلُمَ رغمَ كلِ هذه العَتمةِ؟

وقد أخبرنا الكاتبُ في مقدمته أنّ الروايةَ بدأت قبلَ أكثرِ من عَقدٍ بعنوان “رومانسيون في غزة”، لكنّ الحروبَ المتلاحقةَ، وخصوصاً أحداثَ أكتوبر لعامِ ألفين وثلاثةٍ وعشرين 2023، غيّرت طبيعةَ النصِ ودلالتَه، فصار عِنوانُها ببساطةٍ “الرمال”.

فمن الصعبِ مواصلةُ الحديثِ عن رومانسيينَ هناك، حيثُ يقبعُ الموتُ في كلِ ركنٍ وزاوية.

وهكذا يتحولُ النصُ من مشروعٍ رومانسيٍ إلى شهادةٍ وجودية، من الحُلْمِ إلى البقاء.

فالعنوانُ الجديدُ يُبقي البابَ مفتوحاً على التأويل: فالرمالُ رمزٌ للزوالِ والتلاشي، لكنها أيضاً رمز ٌللذاكرة الكامنة، وللجسدِ الفلسطيني الذي يُدفنُ ويبعثُ من جديد.

التحليل السيميائي للعنوان والفضاءات

⦁ الرمال: تخرجُ عن كونِها مادةً طبيعيةً. إنها أرشيفُ الصحراءِ والبحر، تحفظُ البصماتِ وتبتلعُ الأجسادَ لكنها تخبّئ ُالبذورَ أيضاً. هي استعارةٌ كبرى عن فلسطينَ نفسِها: منبسطة، متفتتة، لكنها صامدةٌ في باطنها.

⦁ المكان: أما المستشفى كمكان فيخرجُ من فضائه العلاجي، ليصبحَ رمزا للقطاع كلِه: أجسادٌ معلقةٌ، حياةٌ مؤجلةٌ، انتظارٌ مفتوحٌ بين الشفاء والموت.

⦁ الزمن: وعن الزمنِ فهو مشوّشٌ، يذوبُ بين الحاضر والماضي والهلوسة. فالثانية قد تطولُ دهراً، والدهرُ قد يُختزل في دمعةِ أمٍّ أو في رصاصة ٍعابرة.

شبكة العناوين داخل الرواية تشكّل خريطة رمزية متشابكة، تعكس عمق تجربة الفلسطيني:

تتوزّعُ روايةُ “الرمال” إلى ثلاثةِ أجزاء، وكلُ جزءٍ يضمُ عناوينَ داخليةً تحملُ ثقلًا رمزيًا ووجوديًا.

ما قبلَ المقدمةِ وما بعدَ الوجعِ

هنا يضعُنا الكاتبُ عند تُخومِ النصِ قبلَ أنْ يبدأ، كأنَه يقولُ لنا: لستُ أدخلُ الروايةَ من بابِها، بل من شِقّ جُرحِها. فهذا العنوانُ يفتحُ مساحةً تأمليةً مفادُها أنّ كلّ نصٍ فلسطينيٍ يبدأُ بعدَ الوجع ِلا قبلَه؛ فالكتابةُ في حضرةِ الوطنِ استمرارٌ للصّراخ.

سأمرُّ على عتباتِ العناوين للأجزاء الثلاث في شبكةٍ سيميائيّةٍ متّصلةٍ تُوازي في عُمقِها ملحمةَ الوطنِ والحبِ والفِداء، وتشي للقارئِ منذُ العتبةِ الأولى أنّه أمامَ نصٍّ يكتبُ ذاتَه في جَدلِ الأسطورةِ والموروثِ الشعبيِ والتاريخ.

عناوين الجزء الأول:

جثةٌ على قيدِ الحياة

عنوانٌ يفضحُ تناقضَ الوجودِ: فكيف يكونُ الإنسانُ جثةً وهو حيٌّ؟ وكيف يكونُ حيًّا وهو ميتٌ؟

هذه المفارقةُ تلخّصُ الوضعَ الفِلسطينيَ حيثُ الحياةُ مؤجلةٌ، معلّقةٌ، مشروطةٌ، فالبطلُ في الروايةِ رمزٌ لإنسانيةٍ مُكبّلةٍ؛ فالجسدُ هنا جثةٌ، لكنّ الوعيَ يقاومُ كي لا يذوبَ.

صاحبةُ الثوبِ الأزرقِ

لونُ الثوبِ ليس اعتباطياً؛ فالأزرقُ لونُ البحرِ في غزةَ، ولونُ السماءِ المحاصرةِ، ولونُ الحُلْمِ البعيدِ. فصاحبةُ الثوبِ الأزرقِ هي أنثى رمزيةٌ، ربما الحبيبةُ وربما الوطنُ ذاتُه متنكرًا في جسدٍ أنثويٍ، والوِقفةُ هنا تفتحُ مجالَ التأويلِ بين الحُلْمِ والخيانةِ، بين الجسدِ والرمزِ.

أناقةٌ في حضرةِ الموت

مفارقةٌ أخرى تصافحُ عقلَ القارئ ألا وهي: كيف يمكنُ للموتِ أنْ يكون أنيقاً؟ أقولُ ربما ففي غزةَ، حيثُ يشيّعُ الشهداءُ بالزغاريدِ، ويتحولُ الفقدُ إلى عرسٍ، فالأناقةُ هنا يا دامَ عزُكُم، ليست سطحاً جمالياً، بل هي طقسٌ مقاومٌ يُواجهُ القبحَ بالمجدِ، والخرابَ بالكرامةِ.

سِفر الذاكرةِ

أمّا سِفرُ الذاكرةِ فهو كتابٌ مفتوحٌ على أرواحِ الشهداءِ، ودموعِ الأمهاتِ وصمتِ البيوت المهدّمة. “السِفر” هنا نصٌّ مؤسِّسٌ للذاكرةِ، هو المخطوطُ الذي يكتبهُ الفلسطينيُ بدمِهِ وحُلْمِهِ، فيتحوّلُ إلى ما يشبهُ الأناجيلَ والكتبَ القديمةَ المقدسَةَ في نصوصِ خلاصِها ووعدِها وبِشارتِها وقيامتِها.

إنّه ُعِنوانٌ يجعلُ الذاكرةَ ذاتَها كتابًا مقدّسًا لا يبهَتُ، فالفلسطينيُ لم يعُدْ يملكُ “السَّفرَ” بالجسد، لكنّه يملكُ “السِّفرَ” بالذاكرة؛ وكلُ صفحةٍ من هذا السِّفر ِهي قريةٌ، وكلُ سطرٍ شهيدٌ، وكلُ كلمةٍ عودةٌ مؤجَّلةٌ تنتظرُ اكتمالَ المعجزةِ.

عناوين الجزء الثاني:

لحظاتٌ رهنَ الاعتقال

العنوانُ يكثفُ تجرِبةَ الفلسطينيِ اليوميةِ: فالاعتقالُ حالةٌ جماعيةٌ، واللحظةُ هنا تمتدُ لتصبحَ دهراً، والدُهر قد يُختزلُ في لحظةٍ، والوِقفةُ تكشفُ كيف يذوبُ الزمنُ في قبضةِ السجنِ، وكيف يصيرُ الاعتقالُ استعارةً عن حصارِ الوجود.

عرسُ الزين

العرسُ هنا لا يأتي طقسًا خالصًا من الفرح، وإنما يتلوّنُ بالمأساة.

“عرسُ الزين” يذكّرُنا بأنَ أفراحَ الفلسطينيين معلّقةٌ بين الحرب والمنفى، فالزينُ قد يكونُ شخصيةً، وقد يكونُ رمزاً لكلِ مَن رحلَ باكراً.

إنّه عرسٌ يجاورُ العزاءَ، فالموتُ والفرحُ يتعانقان.

حشودٌ في مهبِّ الريح

الحشودُ هنا هي أجسادٌ تتقاذفُها الريحُ: ريحُ الاحتلالِ، وريحُ الشّتاتِ، وريحُ الانقسامِ. فالعنوانُ يوحي بالهشاشةِ الجَمعيةِ، لكنّه يشي أيضاً بطاقةِ المق

اومةِ؛ فالحشودُ، وإنْ تفرّقت تبقى قادرةً على أنْ تصيرَ عاصفةً.

عناوين الجزء الثالث:

الانهيارُ

في قلبِ هذا العِنوانِ تبلغُ الروايةُ ذُروتَها الوجوديةَ من خلال: انهيارِ الجسدِ، وانهيارِ الزمنِ، وانهيارِ الأملِ. لكنّ الانهيارَ لحظةُ انكسارٍ تعيدُ تشكيلَ المعنى. والوِقفةُ هنا يمكنُ أنْ تسألَ: هل الانهيارُ موتٌ مطلقٌ، أم بدايةٌ لإعادةِ البناءِ من الرمادِ؟

موسمُ الهجرةِ إلى الجنوب

ونصلُ إلى العِنوانِ الأخير في الروايةِ والذي يحملُ تناصاً مع الطيب صالح في “موسم الهجرة إلى الشمال” عملُه الروائي الذي جعلَ منهُ صوتا أدبيًا فريدًا في تناولِهِ لقضايا الهُويّة والاغترابِ والصِدامِ الحضاريِ، لكنّ الاتجاهَ هنا معاكسٌ فهو الجنوبُ بدلاً من الشمال. والجنوبُ في المخيال ِالفلسطينيِ قد يكونُ غزةَ، وقد يكونُ المنفى، وقد يكونُ الموتَ ذاتَه. إنّه هجرةٌ معاكسةٌ، لا تحملُ وعداً بالنهضةِ بل عبءَ الهروبِ، لكنّها مع ذلك تُعيدُ طرحَ سؤالٍ متمنطقٍ: إلى أين يهاجرُ الفلسطينيُ وقد ضاقت به الجهات؟

الخلاصة التأملية

نلاحظُ أنّ عناوينَ الرمال هي عتباتٌ لخريطةٍ رمزيٍة تتشابكُ في خيوطٍ نفسيّةٍ مع سياقات نصوصها تبدأُ من الوجع، وتمرُّ عَبرَ الجسدِ والذاكرةِ والاعتقالِ، ثم تبلغُ الانهيارَ والهجرةَ. إنها مسارٌ وجوديٌ كاملٌ يلخصُ التجرِبةَ الفلسطينيةَ: من الحياةِ المعلقةِ، إلى الحبِ المهدورِ، إلى الموتِ الأنيقِ، إلى ذاكرةٍ لا تنطفئُ، إلى سِجنٍ، إلى عُرسٍ، إلى حُشودٍ، إلى انهيارٍ، إلى هجرةٍ… وكأنّ الروايةَ بأجزائها الثلاث تمثلُ دورةً كاملة ًبين الولادةِ والغيابِ، بين الموتِ والحياةِ، بين الرمالِ التي تبتلعُ والرمالِ التي تُنبتُ.

الشخصيات في الرواية ليست مجرد أفراد، بل علامات:

⦁ محمود الحانوتي: يعلن أنه “أنا القطاع بكل أقاليمه”، مجسّدًا الوطن المحاصر.

⦁ الأم التي تمسك يد ابنها عشر ساعات متواصلة: رمز للقبضة الفلسطينية التي لا تفلت أبناءها.

⦁ سامية: الحبيبة الممزقة بين الوفاء والخيانة، إشارة لهشاشة الروابط تحت نيران الحرب.

⦁ الممرض حسن: صورة للقدر الفلسطيني، حيث الموت أسرع من العشق.

التقنيات السردية اعتمدت على تيار الوعي والمونولوج الداخلي، فجاء النص متشظيًا، يعكس غيبوبة القطاع نفسه، حيث الحاضر يتداخل مع الماضي والهذيان والخيال، والزمن يفقد معنًى. التناص مع ريلكه منح الرواية بعدًا كونيًا: الموت ثمرة تغلف كل شيء. والسخرية السوداء أضفت تأرجحًا بين المأساة والعبث، كما في مشهد الطلاب الذين يتعاملون مع جسد البطل كجثة للتشريح.

مقارنة نقدية:

⦁ مع غسان كنفاني: موت الصمت في “رجال في الشمس” يقابله موت الهذيان في “الرمال”، أحدهما في خزان مغلق، والآخر في نافذة محاصرة.

⦁ مع الطيب صالح: الاتجاه شمالًا صراع مع الآخر، والاتجاه جنوبًا صراع مع الذات والوطن الممزق.

⦁ مع إميل حبيبي: عبثية المتشائل تتحوّل إلى ميتافيزيقا فلسطينية، حيث الغيبوبة استعارة لجسد الوطن.

⦁ مع كامو وكافكا: سؤال العبث وجسدية الاغتراب، لكن الموت واقع محاصر بالقصف، لا فلسفة مجردة.

النهاية المفتوحة، مع تحليق الطائرة المسيّرة كالعين الباردة، تترك القارئ معلّقًا بين الموت والحياة، بين الأمل والعبث، بين الرعب والأمل.

⦁ الخاتمة في “الرمال” تعتمد على التشويق المعلّق (هل سيضغطُ على الزر أم لا؟)، لكنها لا تقدّم انفجارًا نهائيًا بل تترك القارئ معلّقًا بين الحياة والموت، وفي هذا خيار جمالي جريء، لكنه قد يترك بعض القراء في حالة من “اللااكتمال، والوقوف على عتبة مفتوحة من احتمالات لا تنتهي: الحياة والموت، الأمل والعبث، الإنسان والآلة. لقد تركت أثراً في الذاكرة مثلَ ضربةٍ أخيرةٍ لا تستقرّ وإنما تواصلُ دورانَها في عقل القارئ. هي خاتمة شاعرية، وجودية، مشحونة بالرموز، لكنها أيضًا خاتمة مفتوحة على القلق، وهذا ما يجعلها باقية في الذهن بعد إغلاق الكتاب.

أثر الحرب الأخيرة: صدور الرواية بعد حرب غزة 2023 منح النص مصداقية مأساوية إضافية. فالنافذة المحاصرة أصبحت نافذة البيوت المهدمة، والذاكرة التي تكتبها الكلمات صارت ذاكرة جماعية تتكوّن من صور الأنقاض وأصوات الأمهات. كل فصل أصبح مرآة خبر عاجل، كل شخصية ظلّ طفل تحت الركام، أو أمّ تنتظر خبر ابنها.

أثر الرواية في القارئ”: الرمال” تضع القارئ أمام امتحان الوعي والذاكرة، فلا يمكن أن تُقرأ وتُغلق كالكتب الأخرى. القارئ يخرج معلقًا بين النص والواقع، بين الحلم والخذلان، بين الدم والرمل، متسائلًا: كيف يمكن أن نكتب ونحب ونحلم وسط هذا الخراب؟

لقد جعلت هذه الندوة، عبر الحضور المتداخل بين نجوى غانم، وغدير الزبون، وعباس مجاهد، وسحر زناتي، وإياد حسن، وخيري حمدان، وجمع من الحضور المثقفين الكلمة وطنًا، والقراءة جسرًا، والروح سفينةً تعبر عُباب الغربة لتعيدنا إلى مرافئ الوطن، حيث كل حرفٍ يحمل حُبًّا ومقاومةً وحرية، وكل حضورٍ يثري الحوار والفكر، ويثبت أنّ الأدب الفلسطيني حيّ، نابض، ومقاوم.

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .

شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .